«Steely Dan fueron más importantes para la revolución que los Clash y los Pistols, porque la situaban en una fiesta en un «penthouse» y se desvanecía a la mañana siguiente»

Sostiene Darío Vico que «a finales de los sesenta, la década prodigiosa se había diluido en sus propios sueños y había acabado no solo cronológicamente». Y el rock cambió, tanto que hoy solo es «pura evasión».

Una sección de DARÍO VICO.

La primera gran debacle económica que vivió el pop fue la llamada “crisis del petróleo” de 1973, provocada por el embargo y aumento del precio del crudo decretado por el oriente petrolero frente a las potencias occidentales que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur.

El rock había nacido y crecido en una era de desarrollismo que, entre otras cosas, hizo que la chavalería pudiera elegir por sí misma si se saltaba uno de los pasos de su predestinado engranaje vital, “Birth-School-Work-Death” (gran canción e inesperado jitazo de los Godfathers muchos años después), o introducía alguno más, como convertirse en un rebelde, en un hippy, un mod, un diletante gafapasta o algo tan «cool» y guay como improductivo para la sociedad. Un «outsider», vamos, aunque el término comenzó a dejar de ser peyorativo en algún momento entre la primera proyección pública de “Rebelde sin causa” y el reconocimiento de que el único médico capacitado para tratar la “teenage wasteland” era el “Dr. Jimmy” de los Who.

En 1973 los chicos se encontraron frente a frente con algo que la evolución les había hecho incapaces de comprender: una crisis económica que azotó al planeta y le dio la vuelta a algunos conceptos; fue la primera de muchas. Ellos siguieron bien y apenas se dieron cuenta de que los vinilos se hicieron más delgaditos; uno podía ver cómo se combaban sujetándolos con los dedos por sus extremos, algo que hasta hace poco antes era imposible; las ediciones de lujo de hoy, de 180 gramos, parecen cortadas con la maquinaria del celebérrimo Museo del Jamón en comparación con aquellos paquebotes vinílicos de los sesenta.

Las gasolineras americanas colgaban banderas de distintos colores, que avisaban si era día de reportaje o no, y las discográficas se veían ante el problema de que el vinilo, que era uno de los derivados del petróleo, escaseaba; algunos discos retrasaron su edición durante meses por carencia de materia prima para fabricarlos –el segundo álbum de Queen, por ejemplo– y otros, concebidos como dobles se convirtieron en sencillos por arte de magia –creo que el primero fue uno de la Mahavishnu, “Between nothingness and eternity”– lo que puede parecer una anécdota, pero en realidad es el primer paso de las discográficas en retomar el control creativo de sus productos con argumentos puramente económicos frente a los creativos, tras una dictadura de los artistas que había comenzado en la segunda mitad de los sesenta.

Lo más importante es que las discográficas también se empeñaron, por primera vez en décadas, en que el vinilo, nuestro querido disco, era algo a erradicar; que un japonés aficionado al «jogging» ordenara a sus ingenieros a que inventara algo que acabó siendo muy poco tiempo después el walkman fue el primer paso (a principios de los ochenta las hoy extintas casetes superaban en ventas al vinilo al otro lado del charco), el segundo el nacimiento del cedé (que empleaba diez veces menos polivinilo en su fabricación que un single) y la definitiva, la eliminación total del soporte, aunque por alguna razón nunca sospecharon que eso los convertiría en entes innecesarios.

Pero sobre todo, la crisis del 73 culminó en una ruptura absoluta en la concepción de lo que el pop, y sobre todo las estrellas del pop, significaban para la sociedad.

En 1969 (como puede pasar dentro de unas semanas con Romney) Richard Nixon fue elegido como trigésimo séptimo presidente de los Estados Unidos de América, de facto, el hombre más poderoso del planeta. En los años o meses anteriores, los hermanos Kennedy, Martin Luther King, Janis y Jimi habían muerto, los Beatles se habían separado, los chicos que habían marchado a Vietnam habían vuelto convertidos en unos zombis llamados veteranos y muchos de los que se habían quedado en casa tampoco andaban muy finos. Poco después, los conservadores volverían al poder en las islas británicas con Edward Heath al frente, finiquitando la etapa del laborista-beat Harold Wilson. En Francia, el mayo glorioso del 68 provocó una reacción electoral absolutamente opuesta, con las personas de bien votando en las subsiguientes elecciones anticipadas mayoritariamente a favor de una derecha que aplastó a la izquierda en las urnas. Y así podríamos seguir; a finales de los sesenta, la década prodigiosa se había diluido en sus propios sueños y había acabado no solo cronológicamente.

Mandaban los de siempre, y había versiones orquestales de “Revolution” sonando en las radios. Además, Lennon y McCartney ni se hablaban, Jagger se había vendido a la jet set (y Kiz a sus camellos) y Dylan se había encerrado en casa. Todo lo que sabíamos de él lo sabíamos por su basura (había quién escarbaba en ella buscando claves).

Las estrellas de rock se habían convertido en extraterrestres. Que Bowie, que llevaba años intentándolo, se consagrara con “Ziggy Stardust” no es ninguna casualidad. Aislados del mundo, encerrados en sus mansiones, en sus aviones de gira personalizados, en sus camerinos empapelados por «riders» que pedían cosas cada vez más estrambóticas y sibaríticas, las estrellas de rock habían declinado de su papel de liderazgo social y no caminarían al frente de filas interminables de parias, sino muy por encima de ellos. También aquello fue el definitivo despegue de todo ese rollo de lo aspiracional y lo tendencioso, sí.

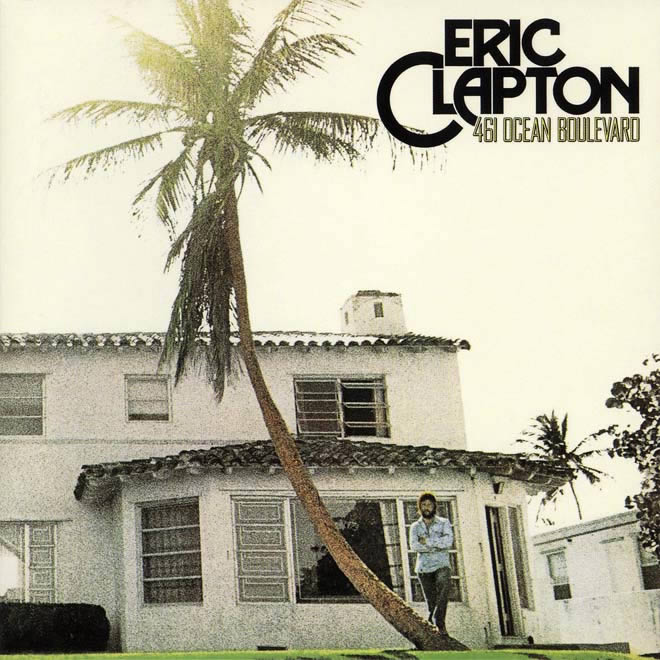

En las portadas de sus discos aparecían viviendo una vida que todos queríamos. Es cierto que lo que pasaba dentro de esa vida no era siempre tan idílico, y esa contradicción la revela perfectamente “461 Ocean Boulevard”, el disco de Eric Clapton de 1974 en el que se fotografía en portada bajo una palmera, delante de su mansión en Florida. No es, ni mucho menos, un disco feliz; Clapton está a punto de cumplir los treinta y no es el tipo que años antes se embarcaba como guitarrista voluntario en una gira de Delaney & Bonney simplemente por el placer de tocar. Ahora tocaba para sobrevivir; poco antes había escapado de una adicción bastante jodida.

Casi todas las estrellas de rock surgidas tras la beatlemanía carecerán de la transición necesaria entre gente corriente y divinidades; la inocencia que destilaban muchos de sus actos, declaraciones y creaciones en los sesenta desaparecerá por completo cuando la industria tenga preparada para ellos una maquinaria de protección (aislamiento en realidad) que les arranque de la realidad prácticamente desde el primer momento en que estampen su vida en un contrato y se dejen fotografiar para las portadas de sus discos por una máquina que, como temían los paganos, les despojaba de su alma mortal.

En los cincuenta la distancia entre los chicos que recorrían su pueblo, calle arriba, calle abajo, en el “buga” que les convertía en inmortales por esa noche (como retrataba magistralmente “American graffitti”) y los que sonaban en los loros de su coche eran mínimos. A mediados de los setenta, la diferencia era abismal, y desde entonces irá generalizándose la tendencia no ya al divismo extremo y a la eterna suspensión de la realidad adolescente, sino a la falta de conexión con la realidad que les lleva a desaparecer de escena justo cuando esta se pone fea, que es pauta entre la mayoría de las rock stars planetarias y algo endémico en las locales, o al endémico recurso a soltar gilipolleces, banalidades o directamente abstraerse cuando uno necesita que actúen como “Working class heroes”…

Es curioso que, salvo en la época del punk, muchos de los discos más valientes los hayan protagonizado quienes han madurado fuera de la vista del público y simplemente han admitido su incapacidad para obrar más allá de lo que está fuera de sus límites, de las cuatro paredes (con mucho aire dentro, en el caso de las mansiones) en las que se confinan, de los límites de su círculo de relaciones, de sus depres y sus desengaños cotidianos, de su incapacidad para mejorar… No hablo ya de aquella generación que maduró en los setenta, encabezada por James Taylor y Carole King, sino de aquellos que grabaron discos de millonario, a veces como Stevie Winwood, que se merendó él solito su fantástico “Arc of a diver” encerrado en su casoplón y hoy sigue siendo uno de los mejores discos de su época (fue editado en la nochevieja de 1980).

En cierta manera, y aunque se lo neguemos, Phil Collins aportó mucho más en sus dos primeros elepés, los fantásticos “Face value” y “Hello, I must be going” que Gabriel con los cuatro primeros suyos, y por eso acabó copiándole en “So”. Y también que todos los Talking Heads juntos y por separado. Fleetwood Mac fueron más grandes que sí mismos como banda de AOR que como supergrupo de blues, y reinando entre el pijerío «trendy» de este mundo como jamás lo harán la escudería Siesta y derivados, simplemente porque fueron más sinceros volcando en sus canciones lo que sentían cuando dilapidaban sus fortunas en montañas de coca, abogados divorcistas, psicoterapeutas y orquestas sinfónicas de a millón de dólares los quince segundos de intro. Steely Dan fueron más importantes para la revolución que los Clash y los Pistols, porque la situaban en una fiesta en un «penthouse» y se desvanecía a la mañana siguiente (y mientras Rotten es un pesado sin sustancia, Donald Fagen sigue en forma, y lo acaba de demostrar con “Sunken condos”). Sus lecciones solo parecen haberlas entendido los Pet Shop Boys, siempre magistrales, pero no intocables, millonarios, pero humanos.

Hace ya cuarenta años que el rock es pura evasión. Al menos, los que han hablado de esas pequeñas chorradas que te pueden hacer la vida más fácil, como “While you see a chance” lo han hecho con sinceridad.

–

Anterior entrega de Wild card: Santos de devocionario.