LIBROS

«Pese a esa dispersión, el rompecabezas está perfectamente trabado, con lo cual es imposible dejar de percibir el dibujo»

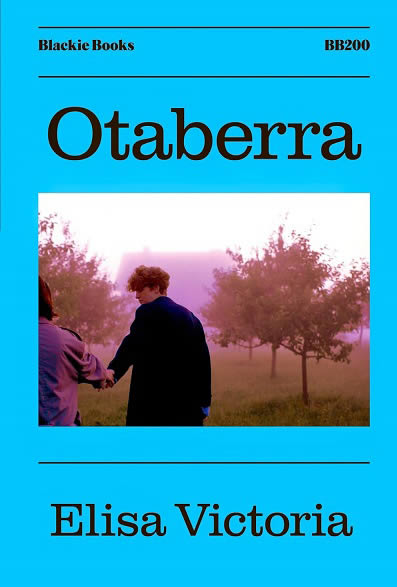

Elisa Victoria

Otaberra

BLACKIE BOOKS, 2023

Texto: CÉSAR PRIETO.

La sevillana Elisa Victoria deslumbró hace casi un lustro con su primera novela, Vozdevieja. En ella conseguía adoptar maravillosamente la voz de una niña que, en el primer verano tras la Expo 92, transmitía sus impresiones con una excepcional mezcla de candor y de realismo sucio. Sin falsas inocencias, y también sin falsas crudezas, encaraba la infancia como lo que en realidad es, un tiempo sencillo y difícil a la vez, en el que el bebé tira de un lado y lo que se atisba que es el adulto de otro. Tras ella, apareció El Evangelio, en 2021, y su tercera novela, la que ahora reseñamos, de tono —que no de fondo— más convencional.

El telón se abre y aparece Renata, una joven bioquímica que —aunque aparenta serenidad en una conferencia que imparte y buen hacer en su trabajo en un laboratorio— parece ser un volcán apagado por dentro. Pone, son palabras del texto, el “piloto automático” y mientras la vida cotidiana sigue, ella está ardiendo por dentro. De golpe, cambia el foco, que ilumina a una pareja que sufre las penalidades propias de las parejas de hoy: trabajos precarios, problemas para pagar el alquiler o llenar la bolsa del supermercado. Es una voz —Beatriz— que a veces roba el primer plano y a la que vemos en conversación teatral con una amiga. Renata es su tía y sabe de ella, por referencias, una curiosa historia. Hace mucho, mucho tiempo, que no la ve.

Todo ocurrió en 1989. En tercero de BUP, con dieciséis años, cuando Renata, de otra manera, consigue sobrevivir en un pueblo vulgar y opresivo. Hay amores imposibles y un amigo que desaparece, tras una escena que marca emocionalmente todo el relato. La vida de Renata va a consistir, a partir de ese momento, en fundar otra realidad, intentar borrar la que se impuso. Para ello, consigue secuestrar una caja con los recuerdos del que fue su amigo.

A partir de este momento, se desarrolla una perfecta estructura de voces narrativas y tiempos, en los que asistimos a esa adolescencia de Renata, con su hermana Aurora —la madre, evidentemente, de Beatriz—, y al presente, en que Beatriz tiene ya cuarenta años y Aurora es ya mayor. La relación madre-hija sostiene parte del entramado y sustenta un estudio sobre cómo las familias actuales saben desestructurarse de manera perfecta. La figura de Renata queda así en sombras, tan pequeña como esa caja de su amigo que secuestró, tan irreal como él diario de él a sus dieciséis años, tan borrosa como esas fotos Polaroid a contraluz que le disparaba.

Hay relatos dentro de un relato que nunca es el principal, que va fluctuando entre un tiempo y otro. No se preocupe el lector, pese a esa dispersión, el rompecabezas está perfectamente trabado, con lo cual es imposible dejar de percibir el dibujo, claro en sus líneas de fuerza. La primera, la Otaberra de 1989, que fagocita todo, no solo el presente, sino los otros futuros que Renata imagina, lo que nunca será, y las palabras, los sentimientos vencidos, la tiranía del dolor. La novela, con todo lo que tiene de mundos que se alejan, que se escapan, que son creaciones de la mente, se puede resumir perfectamente en las escenas finales: una mujer, ya entrando en la cincuentena, que repasa una caja con los recuerdos del que pudo haber sido su amor, del que no lo fue.

—

Anterior crítica de libros: Color, de Victoria Finlay.