«Nadie ha hecho tanto por dignificar el rock en nuestro país como él, pero es injusto no reconocer que ha sido una fiera de la escena, y que ha cantado como dios»

Miguel Ríos, nuestro rockero mayor, cumple setenta años. Motivo de alegría en Efe Eme, así que para celebrarlo, Juan Puchades lo homenajea debidamente.

Texto: JUAN PUCHADES.

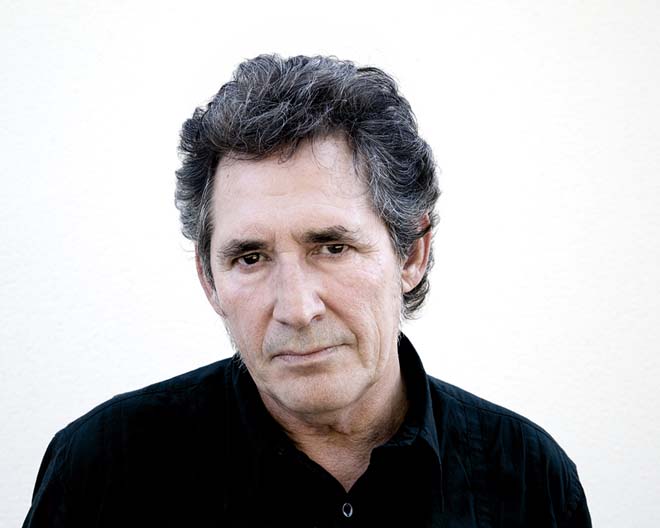

Foto: THOMAS CANET.

Por su aspecto, nadie diría que Miguel Ríos cumple hoy setenta años. Será que el rock es un magnífico antioxidante y te mantiene en forma. O que el rockero granadino posee unos genes envidiables, porque no diremos que está hecho un chaval, que tampoco hay que exagerar, pero sí desde luego que su apariencia es la de un agradable señor maduro de lo más pinturero. Que Miguel alcance los setenta, nos confirma, por si hubiera dudas, que esto del rock español no viene de ayer, que hace mucho que echó raíces.

En 1962, a sus diecisiete años, fascinado por el rock and roll, Miguel dejó atrás el trabajo de dependiente en la sección de discos de unos pequeños-grandes almacenes de Granada y, ebrio de los sonidos de Elvis y los demás pioneros escuchados en discos que giraban a cuarenta y cinco revoluciones por minuto, se fue a Madrid dispuesto a abrirse camino como cantante de rock, aunque para ello tuviera que pasar hambre o alojarse en tristes pensiones de la Gran Vía. Los sueños a veces se tornan pesadillas.

Cincuenta y dos años hace de eso. Cincuenta y dos años desde que comenzara a grabar, contra su voluntad, bajo el nombre artístico de Mike Ríos. «El rey del twist», que (para su disgusto) lo coronara Philips en su primer disco; a él, que acababa de debutar, y no es que no hubiera alcanzado la condición de príncipe, es que no lo conocía ni dios. Pero ahí estaba, tratando de sacar cabeza en aquellos primeros años, caóticos y oscuros, del rock español, aprendiendo desde temprano que además de luchar por lo tuyo, debías hacerlo también contra la incomprensión general: ni en su discográfica entendían qué diantres pretendía aquel jovenzuelo. No tardó en darse cuenta que nadie iba a regalarle nada y que lo de grabar discos no era ninguna bicoca: él quería hacer rock, pero sus jefes pensaban que eso no era más que una moda pasajera y engalanaban sus canciones con arreglos de dudoso gusto, además seleccionaban el repertorio a interpretar (ese era el funcionamiento habitual en las discográficas en aquel tiempo) y él tenía que pelear por intentar conseguir canciones decentes (o como mínimo no demasiado sonrojantes).

A veces ganaba alguna batalla, pero perdía casi todas. Incluso le costó varios años que ese primer sello grabador entendiera que lo de «Mike» le provocaba verdadera grima y vergüenza. Pero insistió, rompió con Philips y trató de reorientarse desde la minúscula (y condenada al fracaso) Sonoplay. De ahí no tardó en saltar a Hispavox y acabó metido en la rueda de su maquinaría de producción. Con ellos, y en pleno periodo de subidón hippy, llegaron las grandes producciones y el éxito internacional del ‘Himno a la alegría’… Pero el «Sonido Torrelaguna» (tan sublime en ocasiones), a él, que escuchaba con devoción a los Stones y Hendrix, le parecía en las antípodas de lo que anhelaba, y aunque trataba de grabar (y componer, que también se puso a escribir sus propios temas) canciones que se acercaran a lo que bullía en su mente, no había manera. La espinita se la sacó con los «Conciertos de rock y amor» (de los que, alabados sean los infiernos del rock and roll, quedó testimonio discográfico): lo más avanzado del rock español en directo del momento. En 1974 logró registrar por vez primera el álbum que le vino en gana, el valiente y visionario «Memorias de un ser humano», con el que Hispavox entendió que no había manera, que era un tipo imposible, y le abrió la puerta de salida. Ahí nacía un nuevo Miguel Ríos en libertad, el que atravesaría los años setenta reinventándose, alejado del que parecía su público natural, probando sonidos, resultando incómodo, asumiendo (otra vez) la incomprensión, lanzándose en tromba por el tobogán del compromiso social e ideológico. En ocasiones los resultados no eran los deseables, pero el valor quedaba de sobras demostrado: solo un demente, un iluminado o tío muy valiente pudo, viniendo de donde él venía y habiendo sido quien había sido, transformarse de tal modo: del rey del twist a grabar una (más o menos) ópera rock, perderse en el sinfonismo, enredarse con el progresivo y en las raíces andaluzas, chapotear en el «underground». Todo un viaje a la búsqueda de la propia identidad.

En 1978, con el callejero y fibroso «Los viejos rockeros nunca mueren», conectó de nuevo con el gran público y dio comienzo una nueva etapa que le llevaría a cruzar los años ochenta, en el cénit de su popularidad, girando por campos de fútbol (algo inédito para el rock local) y dirigiendo y presentando programas televisivos. Luego, él mismo prefirió una cierta calma: había pasado mucho tiempo en el ojo del huracán y le habían llovido muchos palos, porque en este país el éxito pasa factura, que nadie lo olvide. Apoyado por un público fiel, encaró las siguientes décadas haciendo lo que le apetecía, y si para ello tenía que independizarse por completo, lo hizo: dando forma a su propia productora, con la que grabar sus discos y organizar esas giras con las que siempre trató de inventarse algo nuevo, entendiendo que el rock es espectáculo y que a quien paga una entrada hay que darle algo especial, así rodó con una big band e incluso cantó acompañado de hologramas.

Aunque se retiró de los escenarios hace tres años (aseguró que también de las grabaciones, pero confiemos que el gusanillo se le remueva de nuevo), siempre está dispuesto a arrimar el hombro cuando algún amigo le convoca para participar en un concierto especial o echar una mano generosa a compañeros más jóvenes (gesto admirable). También ha sacado tiempo para escribir sus memorias y, sorprendentemente, en la promoción de las mismas, se le vio con ganas de batalla, de reivindicarse, de sacar pecho, de responder a las críticas del pasado, como si hubiera decidido que ya no hay razón para callar. Y está bien que lo haga, sobre todo porque su lugar en la Historia del rock español nunca se le ha reconocido suficientemente (los galardones oficiales, que han ido llegando, son otro asunto), y aun admitiendo que su trayectoria —como la de cualquiera que ha estado tanto tiempo en activo— suma luces y sombras, mantiene una coherencia envidiable y permite recorrer el arco completo del rock español: casi desde los balbuceos iniciales hasta la edad adulta del género. Algunos, cada tanto recordamos en público que, probablemente, nadie ha hecho tanto por dignificar el rock en nuestro país como él, pero es injusto no reconocer que ha sido una fiera de la escena, y que ha cantado como dios, creciendo hasta alcanzar la plenitud de los últimos años: para comprobarlo están los discos, que es lo que permanece.

De no haber existido, alguien tendría que haberse inventado a un Miguel Ríos igualito a este que hemos conocido y que hoy cumple setenta. Y que vengan muchos más.