«Willam Lindsay Gresham ejerció de médico en la España Republicana durante la guerra civil. Esperaba su repatriación en las navidades de 1938 y en la espera hablaba en una taberna con un compañero que le contó la historia de una atracción de feria llamada ‘el monstruo’, alguien que comía cabezas de pollos vivos solo por un trago de alcohol»

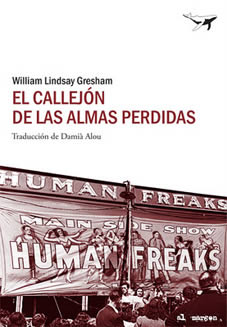

William Lindsay Gresham

«El callejón de las las almas perdidas»

SAJALÍN

Texto: CÉSAR PRIETO.

El lector español que asista a la reciente y primera traducción de «El callejón de las almas perdidas” se encuentra en el prólogo con una curiosidad, la novela tiene su germen en Valencia. William Lindsay Gresham –que había trabajado como cantante folk en el Greenwich Village a finales de los 20, palabras mayores– ejerció de médico en la España Republicana durante la guerra civil. Esperaba su repatriación en las navidades de 1938 y en la espera hablaba en una taberna con un compañero que le contó la historia de una atracción de feria llamada “el monstruo”, alguien que comía cabezas de pollos vivos solo por un trago de alcohol. La novela apareció en 1946. Un hotel de Times Square asistió casi una quincena después al suicidio de Gresham. Todo apunta a la locura.

Desde el inicio del texto se potencia el aire de alcoholismo y perversión, sin que haya nada que lo explicite. Una feria de lo extraño: el forzudo, el hombre más pequeño del mundo y el marinero tatuado en todo su cuerpo, la chica que soporta unas descargas de la silla eléctrica. Como en el “Freaks” de Tod Browning, los personajes de esta primera parte son más humanos que el mundo de los pueblos donde la feria se establece.

Molly es la bailarina, salida de una orfandad tras su infancia esplendorosa guiada por un padre traficante en apuestas de caballos. Stan, el joven ayudante tiene relaciones con la adivina Zeena. También tiene un pasado feliz, hasta que su madre abandona a la familia. Llegan siempre a ciudades desconocidas, “cualquier lugar es estupendo siempre y cuando tengas la bolsa llena”, dicen. Una desgracia cierra esta primera parte. Escenas nocturnas en una funeraria, “se puede controlar a cualquiera averiguando de qué tiene miedo”, completan

En la segunda Molly y Stan tienen su propio espectáculo, las cartas del tarot –devoto Gresham de la adivinación y el psicoanálisis– van abriendo expectativas al inicio de cada capítulo. Poco a poco enredan –transmisores, cámaras ocultas– a perfectos incautos y el enredo es una perfecta exposición de la condición humana. En todos los sentidos, como estamos presos de una ilusión y como intentamos apurar al máximo hasta que en un momento, sin sentirlo, por una falsa pisada, todo se va al traste.

Falsa pisada estúpida porque Stan, el verdadero motor que conduce el relato, resulta esplendido en su busca de datos del incauto al que quieren explotar, pocas páginas en las que acude a unos pocos lugares que le ofrecen el lazo indestructible –impresionante la descripción de la fábrica de New Jersey– y llevan la tensión casi hasta el paroxismo. Un paroxismo que concluye en una horrible espiral en que comprendemos al monstruo del principio. Somos, simplemente, nosotros.

–

Anterior entrega de libros: “Acordes rotos”, de Fernando Navarro.