«Quien busque en sus páginas sonoros ajustes de cuentas no se sentirá defraudado. Hay estopa a repartir para casi todos, desde el ámbito judicial al periodístico, pasando por el de su propio negociado»

Carlos Pérez de Ziriza se ha leído la autobiografía de Morrissey (inédita en castellano) y nos cuenta lo que en ella ha encontrado: al ególatra vengativo, pero también al escritor brillante.

Una sección de CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA (twitter: @cpziriza).

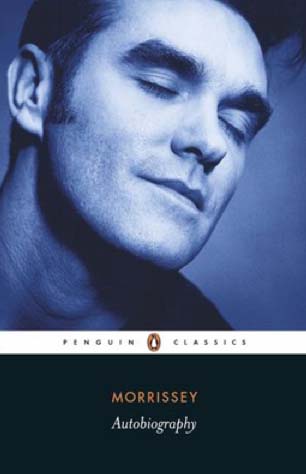

Amado y vilipendiado a partes iguales, cualquier cosa que emane de la pluma de Steven Patrick Morrissey es carnaza de titular. No digamos ya si lo que tenemos entre manos es su propia biografía, fruto directo de su puño y letra. Los más de 35.000 ejemplares despachados solo en el Reino Unido a la semana de su edición, hace justo un mes, convierten a «Autobiografía» (Penguin Classics) en el recuento de memorias más vendido desde los diarios de Kate McCann, madre de la desaparecida niña Madeleine. Podría ser una amarga ironía del destino para un creador que, entre muchos affaires, se vio envuelto en una temprana polémica por una letra inspirada en un truculento crimen infantil múltiple (el asesinato de los páramos de Lancashire, que inspiró ‘Suffer little children’, incluida en el debut largo de The Smiths), pero es, sobre todo, fiel indicativo del interés suscitado por una de las personalidades clave de la cultura británica de las últimas décadas, cuya repercusión va más allá de su estricta vis musical. La explosión de la caja de Pandora de los recuerdos de Mozzer llega, por otra parte, en un momento particularmente delicado y propicio para la recapitulación, tras cuatro años de mutismo discográfico y una accidentada travesía por los escenarios que le ha llevado unas cuantas veces al quirófano, tras superar una úlcera, una intoxicación alimentaria y una conmoción cerebral. Casi nada. Y permanezcan atentos a la pantalla, porque Johnny Marr ya anuncia su propia autosemblanza.

Quien busque en sus páginas sonoros ajustes de cuentas no se sentirá defraudado. Hay estopa a repartir para casi todos, desde el ámbito judicial al periodístico, pasando por el académico o el de su propio negociado. Fiel a su estilo sardónico, no escatima calificativos para catalogar las –desde su punto de vista– reprobables o poco diligentes conductas de Tony Wilson («entertainer» y jefe de Factory Records), John Peel (histórico radiofonista a quien no le adjudica la mínima implicación en sus afamadas «Peel sessions»), Sandie Shaw (de la idolatría a la agria certificación de su divismo), sus excompañeros Mike Joyce y Andy Rourke, el juez John Weeks (que dictaminó en el lamentable caso de los royalties debidos a estos últimos) y, sobre todo, Geoff Travis (capo de Rough Trade, el sello de The Smiths), con quien mantiene una relación ciertamente tortuosa. Así como con la cúpula del «New Musical Express», instigadora de unas acusaciones de racismo cuyas consecuencias se prolongaron durante más de una década, culminando un extravagante tránsito que comenzó en idilio (“New Morrissey Express”, lo llamaban en los ochenta) y culminó en abierta animadversión. Hay abundante vitriolo, como no podía ser de otra forma, pero hay también profusión de datos que sostienen cada argumento, muchas veces de forma incontestable. De hecho, sorprende su memoria epistolar a la hora de ajustar cuentas con algunos periodistas (el caso de Nick Kent es sangrante), en contraste con el tupido velo que impone sobre su propia febril actividad como aspirante frustrado a plumilla musical en su postadolescencia.

Pero un relato sin contradicciones flagrantes no sería un relato de Morrissey, para qué negarlo. Y no vayan tampoco a pensar que su asumida egolatría le exime de autocrítica: son frecuentes los pasajes en los que reconoce su absoluta falta de diligencia en cuestiones legales o su hiriente falta de tacto en centenares de situaciones cotidianas. Sin propósito de enmienda, por supuesto.

Pero más allá del morbo inherente a tales revelaciones, o de la carnaza periodística que siempre supone la asunción de relaciones de convivencia en pareja con dos personas de diferente sexo en épocas distintas (inéditas en alguien que con tanto celo ha defendido su intimidad), nadie debería pasar por alto la notabilísima brillantez de su prosa, análoga a la que siempre ha destilado en los textos de unas canciones que son un punto y aparte en la cultura pop. La primera parte del texto es evocadora hasta rozar el síndrome de Stendhal: no es novedad que su patria fue siempre la evocación borrosa de una Inglaterra postvictoriana que se debate entre la decadencia postimperial y el orgullo de una tradición cultural milenaria, apenas rediviva en su imaginario particular en la década de los sesenta y los balbuceantes setenta por el swinging London, el free cinema y soap operas como «Coronation Street». Todas ellas son referencias con las que contrarrestar el aplastante tono gris del Manchester de sus años mozos. Una ciudad, si se permite el inciso, que no siempre fue una capital pop de primera magnitud, como muchos podrían creer: no fue hasta 1985 que The Smiths se convirtieron en la primera banda mancuniana en alcanzar el número uno en la lista británica de álbumes desde The Hollies, en 1968, si es que hay que creerle. Y la semblanza en sus páginas de toda aquella época iniciática es auténticamente modélica. De las que enganchan a uno de las solapas y no le sueltan. Lou Reed, Marc Bolan y David Bowie son los acicates para esa rebelión individualista y silenciosa contra el tedio que todos hemos librado alguna vez desde el fortín levantado sobre las cuatro paredes de la alcoba de nuestra morada paterna. Pero es improbable que ninguno de nosotros pueda transmitir alguna vez con una pulcritud más elegante esa íntima sedición postadolescente.

Desde su retorno triunfal con «You are the quarry» en 2004, el carácter multitudinario y emocionalmente incontrolado de sus conciertos en Europa y todo el continente americano contribuyó a agrandar su leyenda, y no hay detalle de esas giras que no quede gráficamente detallado en la recta final de sus memorias. Porque su gran logro, conviene subrayarlo, es la glorificación de un arquetipo cuya triunfante misantropía va mucho más allá de las indefiniciones sexuales al uso o de la desazón sociopolítica de la generación del 77 o la subsiguiente camada de hijos de Thatcher durante casi toda la década de los ochenta (de hecho, la participación de The Smiths en las actividades de The Red Wedge es casi anecdótica).

Es, en definitiva, la orgullosa revancha del «misfit social» redimido por el pop como vehículo de expresión, y sublimado desde una reformulación lírica y sonora rabiosamente independiente. Haciendo de su propia capa un sayo, prácticamente un género que se justifica en sí mismo. Sin que la independencia implique renunciar a la difusión de su mensaje, porque si algo sorprende es su memoria fotográfica para recordar cada posición en las listas de cada álbum o cada single suyo, vanagloriándose de que «Meat is murder» arrebatase el número uno en 1985 al «Born in the USA» de Springsteen, lamentando que Phil Collins le escatimara ese honor a «The Queen is dead» un año más tarde o celebrando la recuperación comercial de su carrera en solitario desde hace una década. Y no hay aserto más revelador que su propia reflexión: “es muy dignificante minusvalorar la popularidad como una meta artística, pero si eres capaz de amar tus canciones tanto como nosotros (The Smiths) lo hacíamos entonces, no había motivo alguno para evitar la accesibilidad”. No en vano, es el mismo hombre que nos cantaba hace veintisiete años aquello de “Fame, fame, fatal fame, It can play hideous tricks on the brain, But still I’d rather be famous than righteous or holy, Any day, any day, any day”. Así que todas las piezas encajan.

–

Anterior entrega de La mascarada del siglo: Los reflejos distorsionados de Arcade Fire.