COMBUSTIONES

«Fascinante, sí, pero mierda, también. Por la abrumadora calidad del material disponible y por la ocasión perdida»

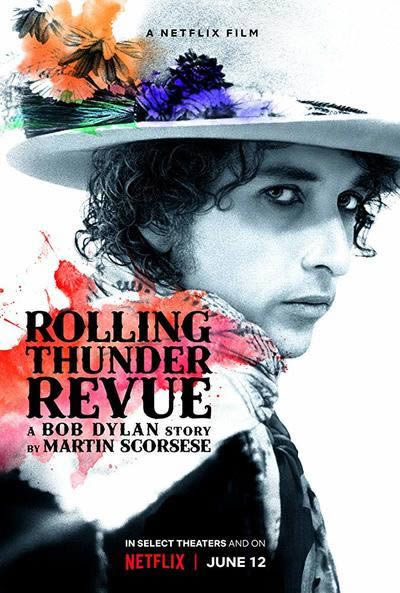

El documental Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan story protagoniza esta semana la columna dominical de Julio Valdeón, que recomienda su visionado tanto como lamenta sus carencias.

Una sección de JULIO VALDEÓN.

Aunque el documental de Martin Scorsese sobre Bob Dylan ya estaba en Netflix, aproveché su pase en el teatro Elinor Bunin del Lincoln Centre para verlo en pantalla grande. Puesto que es amarga la verdad y hay que echarla de la boca, digamos cuanto antes que la película es una mierda fascinante. Fascinante, sí, pero mierda, también. Por la abrumadora calidad del material disponible y por la ocasión perdida.

Antes de intentar razonar mi disgusto permitan que afronte lo bueno. Todas y cada una de las actuaciones del trovador destilan una grandeza, una intensidad en llamas, un alcaloide apoteósico. Cómo serán de hipnóticas que incluso cuando Dylan afronta el enésimo tema de Desire, ese disco bello pero menor, lastrado entre otras cosas por un violín que nunca respira, yo, que prefiero mil veces su antecedente, el sobrio e inagotable Blood on the tracks, pensaba primero: «Ay, ay, ay, otra vez el jodido Desire», y al segundo, «sí, bueeeeeno, pero cómo suena y cómo canta y cómo tocan todos, joder, y qué buenísimas son estas canciones». Solo por esto, por esos ojos de azul carbón en llamas y esa voz de metal ronco y esos arreglos sincopados y esa ferocidad ya (casi) merece la pena. Rolling thunder revue: A Bob Dylan story by Martin Scorsese ofrece algunas de las más subyugantes actuaciones de un Bob Dylan en la cumbre de sus poderes expresivos.

En algún momento habla Joan Baez del carisma. Que no ha visto uno similar sobre un escenario. Ni antes ni después. Suscribo. Se trata de un carisma modelo Marlon Brando. De unas dotes prodigiosas. Que le permiten transitar de la comedia al drama sin inmutarse. Tipo Charles Chaplin. Y claro, de algunas de las mejores canciones del siglo XX. La película también resulta gloriosa cuando husmea entre bambalinas, en las andanzas del grupo que ensaya en un hotelito social donde las damas juegan al bingo, en las imágenes de los bares del Village donde una entusiasta Patti Smith ensaya su mejor reinterpretación de Rimbaud, en Dylan junto al poeta Allen Ginsberg delante de la tumba de Kerouac, en una imperial Joni Mitchell que estrena para sus amigos “Coyote”, en una fiesta, mientras Dylan y Roger McGuinn la acompañan con las acústicas, en las entrañables imágenes del concierto en una reserva india, en el grupo en los autobuses, en los recuerdos ulteriores del propio Ginsberg, Sam Shepard, Larry Sloman, Baez y etc.

Y sin embargo… y sin embargo a Scorsese y a Dylan les ha parecido que la realidad, mostrenca, arruinaba el juguete. O quizá al músico no le apetecía contar que por aquellos días su matrimonio se iba a pique gracias, entre otras cosas, a sus frecuentes infidelidades, que la gira fue la de la cocaína, que hubo dinámicas personales muy jodidas, que antes de arrancar dejaron fuera a un Phil Ochs emocionalmente desahuciado o que durante todo el periplo hubo un cineasta, Howard Alk, encargado de grabar cuanto sucedía para luego cocinar la tremebunda y fallida Renaldo y Clara junto a Dylan y Shepard. Alk falleció en 1982, con 52 años, de una sobredosis de heroína en los estudios Rundown de Dylan. Pero antes tuvo tiempo de ejercer como asistente de D. A. Pennebaker en Don’t look back y de filmar y codirigir Eat the document, Hard rain, Renaldo y Clara y Janis, dedicado a Janis Joplin. En lugar de reivindicar al tipo que firma con gracia y talento a los músicos dentro y fuera del escenario, alguien tan olvidado como merecedor de un postrer homenaje, Scorsese lo saca de foco y coloca en su lugar a un documentalista inventado, un tal Stefan van Dorp (en realidad se trata del actor Martin von Haselberg, marido de Bette Midler). En vez de citar las referencias culturales que inspiran el tour, los juegos de máscaras, el maquillaje inolvidable, y en vez de hablar del teatro kabuki o de Les enfants du paradis, la película de 1945 de Marcel Carné, nos cuentan que todo vino de Kiss, jojojó, si es que sois unos pardillos, y allí donde podrían haber profundizado en el lúbrico carnaval, de ciudad en ciudad, de cama de cama en unos EE.UU. previos todavía al hachazo del sida, y haber reflexionado sobre el rock and roll way of life y la bohemia consagrada, hipertalentosa y feliz de haberse conocido, inventan una fábula, jejejé, con Sharon Stone, fotos trucadas incluidas.

Porque, a ver, ¿quién quiere escuchar hablar sobre la gran ausente, Sara Dylan, que había inspirado buena parte de las canciones de Blood on the tracks? O sobre Ellen Bernstein, la A&R de Columbia con la que acaba de mantener una relación, o explicarle al público quién fue el pintor Norman Raeben, con el que Dylan tomó clases de arte y que supuestamente fue capital para cambiar su forma de escribir canciones, o haber reivindicado el papel que jugó el dramaturgo Jacques Levy, con el que coescribió buena parte de Desire y fue el director artístico de la gira; o haber recuperado reflexiones del guitarrista Mick Ronson, que venía de una relación profesional absolutamente legendaria con David Bowie, y acostumbrado a que todo, el orden de las canciones, los arreglos, los solos, estuviera fijado de antemano, y al que uno imagina flipado ante la anarquía de su nuevo patrón. Y no digamos a quién le importará lo que pueda hoy explicar la misteriosa y mística Scarlet Rivera, o las palabras de un T Bone Burnett que sería capital para la conversión dylanita al cristianismo fanatizado y que con los años acabaría reencarnado en un cotizado productor, y para qué, eh, para qué glosar la fascinación dylanita por Truffaut, y por la commedia dell’arte, y por Dante, o las críticas que había suscitado entre la intelligentsia neoyorquina su canción dedicada al mafioso Joey Gallo, sus fallidos intentos por vivir una vida aproximadamente normal en el Village, antesala de un aislamiento irreversible que de forma inevitable amenazaría su arte, o para qué discutir sobre Rob Stoner, el bajista, que dirigió la banda hasta el 78, capital para que aquello funcionase, o por qué incidir en cómo Renaldo y Clara acabaría por disparar el presupuesto de la aventura y obligaría a que la segunda parte de la gira, en el 76, tuviera lugar en estadios, y en un clima de puro psicodrama farlopero. Y qué tal, no sé, haber explicado mejor quién era el cineasta Mel Howard, que produjo Renaldo y Clara y que llegó a confesar que «El gran amor de mi vida acabó teniendo un lío con Dylan. Aquel tipo de cosas pasaban todo el rato [durante la Rolling Thunder]», y en fin, para qué demonios perder el tiempo en investigar, en alumbrar, aunque fuera de puntillas, las dinámicas de un episodio creativo fascinante, y económicamente ruinoso, si podemos salvar los muebles con un falso documental, un rockumentary que resulta doblemente criminal pues disponían de toneladas de metraje y testimonios y encima contaminan de irrealidad y dudas todos los episodios reales que tocan.

Para qué complicarse, oigan, si nos es dado retomar la ocurrencia que latía al fondo del peñazo megalómano y simbolista de Renaldo y Clara, y si podemos acudir a eso que los vagos confunden con la imaginación, qué sabrán ellos, y que en casos de no ficción es más bien una chapuza fruto de la galbana o, todavía peor, del reconocimiento de que los plazos o las ganas no daban para más. El por qué alguien pueda considerar que es mucho más interesante escuchar a una actriz famosa haciéndose pasar por una deslumbrada groupie que sondear, pongamos, los atormentados nexos entre Bob, Sara y Joan, cuyo interés va mucho más allá de chismorreo (piensen en «Visions of Johanna»; piensen en los brutales comentarios que la propia Baez vierte en su autobiografía: «Un día yo estaba correteando en la nieve en una granja de Canadá, haciendo una escena… naturalmente hacía de puta mexicana, todas las mujeres de la Rolling Thunder hacían de putas (…) Hacía frío y me preguntaba qué hacía en este proyecto monumentalmente imbécil, y si Dylan se lo estaba tomando en serio») y el por qué un espectador, interesado en la vida y obra del artista, eligiría la versión mitológica, saneada, desprovista de espinas, cómoda, limpia, a la sucia, ruda, incómoda, frustrante y viscosa realidad, por difícil que sea cercarla, me parece… ¿Es necesario que diga lo que me parece?

Si quieren verdades poéticas busquen en las fascinantes recreaciones rockeras de “Hard rain” o “The lonesome death of Hattie Carroll”. En las chispeantes aportaciones glam y lo asombrosamente bien que maridan con los efluvios gitanos del violín y las ensoñaciones hawaianas de la pedal steel de David Mansfield. En los imponentes momentos de Dylan en solitario. En su química con Baez, después de tanto y a pesar de todo. En una Simple twist of fate para morirse y una When I painted my masterpiece colosal. El resto, la comprensible pero frustrante indiferencia de Dylan hacia su propia historia, y la estupefaciente soberbia de un Scorsese empeñado en situarse en igualdad de condiciones a los tipos y sucesos que retrata al tiempo que humilla al fantasma de Alk, da como fruto un imprevisto remedo de Operación luna y Operación Palace. Quién nos iba a decir que camino de los ochenta tacos Bob abrazaría las tesis líquidas del posmodernismo, los mullidos paradigmas relativistas respecto al periodismo y la historia y sus insustanciales confusiones, y quién que pondría cuernos a Melville, Truffaut y Whitman con Baudrillard y Évole.

Háganme caso. Vean el documental porque hay que verlo. Compren sin dilación la caja de 14 discos que recopila la gira, porque es estratosférica. Revisiten una y mil veces los fragmentos en película en los que canta Dylan. Y luego ya, si sienten un mínimo interés más allá del puro disfrute de las canciones, si quieren comprender mejor qué alimenta aquellas recreaciones feroces y qué inspiraba la escritura del genio, busquen alguno de los estupendos libros dedicados al particular. Lean On the road with Bob Dylan, de Larry Sloman, que estuvo allí y entregó un libro esencial. Shelter from the storm: Bob Dylan’s Rolling thunder years, de Sid Griffin. Y los capítulos que le dedica Clinton Heylin en la edición del 20 aniversario de Behind the shades. El resto, Sharon Stone en plan diva, Jim Gianopulos haciéndose pasar por promotor o Michael Murphy por político, no son sino banales caprichos y autocomplacientes naderías calificadas desde el departamento de promoción como, ajajá, fever dream.

–

Anterior entrega de Combustiones: Ecos (de Jakob Dylan) en el cañón.