«El excéntrico paganismo que mostraba, las canciones de tono infantil y letra obscena, los múltiples desnudos y la tremebunda escena final hacían de ella una obra difícil de colocar en los cines»

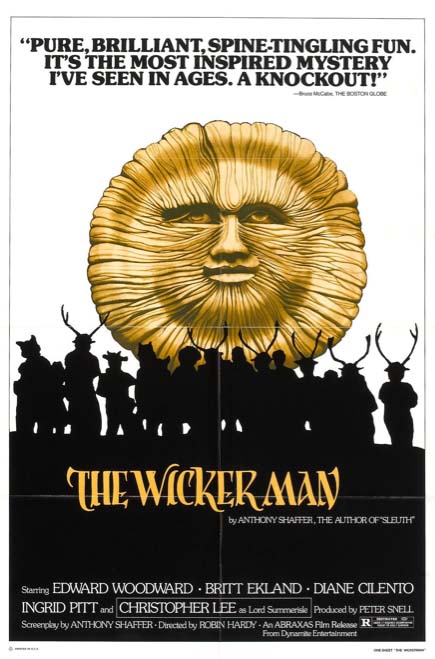

Una obra maestra maldita, un hito contracultural, eso es «The wicker man», con su canto al paganismo y al sexo. Una película que transita entre el humor y el desasosiego.

Una sección de JORDI REVERT.

En ocasiones, las obras maestras lo son por caminos extraños. Tienen una superficie imperfecta, hasta brusca, se resisten a ser clasificadas y permanecen aisladas en una inasible idiosincrasia. Pero apelan al espectador de una manera única, penetran en él a través de una rendija que ni siquiera sospechaba, y activan en su interior un desasosiego luego imposible de borrar.

Contemos una de esas historias: un policía escocés, cristiano, virgen, severo y adoctrinador recibe una petición anónima de ayuda llegada desde la isla de Summerisle, donde una adolescente ha desaparecido sin dejar rastro. El policía vuela hasta la ínsula y allí descubre algo insólito: una sociedad cerrada y entregada a ritos paganos, en la que el amor libre es proclamado y celebrado, los aldeanos cantan canciones tradicionales subidas de tono y las niñas aprenden en la escuela sobre simbologías fálicas. Particularidades locales aparte, nadie ha oído hablar de la joven desaparecida y el policía rastrea la isla en su busca mientras los habitantes se disponen para celebrar su gran fiesta del 1 de mayo.

A pesar de las dificultades que encontró en su nacimiento, «The wicker man» se abriría lento paso entre el escepticismo y el menosprecio –según Lee, el director de la Lion Michael Deeley llegó a decir que era una de las diez peores películas que había visto– para acabar convirtiéndose en una habitual de las listas de lo mejor del cine británico. Y no es para menos. Hablamos de una obra capaz de desarmar cualquier expectativa, tan sencilla y directa como inexplicable en el cúmulo de sensaciones que puede dejar tras su visionado. Quizá, como sugería Vic Pratt en el excelente reportaje que le dedica la «Sight & Sound» de este mes, la mejor manera de definirla sea como una gigantesca broma urdida por Hardy y Anthony Shaffer, quien, no lo olvidemos, fuera autor de la obra teatral «La huella» –y del guion de la adaptación cinematográfica a manos de Joseph L. Mankiewicz–. Sin embargo, al contrario que en las bromas a las que estamos acostumbrados, aquí las risas tienen lugar durante en los primeros compases de la historia, cuando somos testigos del choque entre el conservadurismo extremo encarnado en el personaje de Edward Woodward y un paganismo llevado a la parodia que tiene su mejor representante en el inolvidable Lord Summerisle de Christopher Lee.

Nos reímos, por ejemplo, cuando medio pueblo se reúne en la taberna y canta una oda casi pornográfica a la hija del tabernero. Pero poco a poco, la carcajada que acompaña a lo desconcertante queda a un lado. Se produce entonces una progresiva invasión de lo incómodo. Un grupo de niños alrededor de un Palo de Mayo danzan y cantan al sexo, a la muerte, a la putrefacción y a la transmigración. Se suceden las festividades y la isla se puebla de perturbadoras caretas de animales, de siniestros disfraces que desfilan y se esconden tras esquinas y callejones. Y por fin, la gran broma queda revelada, y es terrorífica. El hombre de mimbre al que hace referencia el título hace aparición, y de repente, toda risa ha quedado disipada. La cruel fatalidad que ha venido gestándose hasta entonces queda al descubierto. Es un final escalofriante, inolvidable, angustioso. Uno que inspira un terror más allá de la razón.

En la memoria, la película de Hardy se resiste ferozmente a aceptar cualquier etiqueta. Y es, realmente, uno de esos títulos imposibles de ubicar, pero cuyo visionado es imprescindible por innumerables razones. Llena de encanto imperfecto, vaga en el recuerdo del cinéfilo mientras suenan las canciones compuestas por Paul Giovanni y Magnet, que transitan entre el erotismo, la inocencia, la jarana de pub escocés y la muerte. Su banda sonora, que incluye melodías folclóricas inspiradas por los poemas de Robert Burns, es quizá uno de los elementos clave para entender su efectividad indefinida entre el terror, la comedia y el musical, un recorrido en sí mismo pagano de toda convención genérica que resulta al tiempo vaporoso y fascinante. Quizá por ello, merece una categoría icónica que no ha dejado de crecer, hasta incluso propiciar un desastroso remake homónimo en el que Nicolas Cage llevaba hasta el paroxismo y la comedia involuntaria sus interpretaciones explosivas. Pero en la distancia y en cualquier revisión, la original «The wicker man» es una obra única y con una capacidad inagotable para la turbación, en la que la diversión y la angustia más profundas son dos caras de una moneda.

–

Anterior entrega de El cine que hay que ver: “La dolce vita” (Federico Fellini, 1960).