«El caso de Chaplin es único en denunciar de una manera tan contundente y clara el régimen de Hitler en esas fechas e incluso en preconizar las aspiraciones políticas reales del dictador»

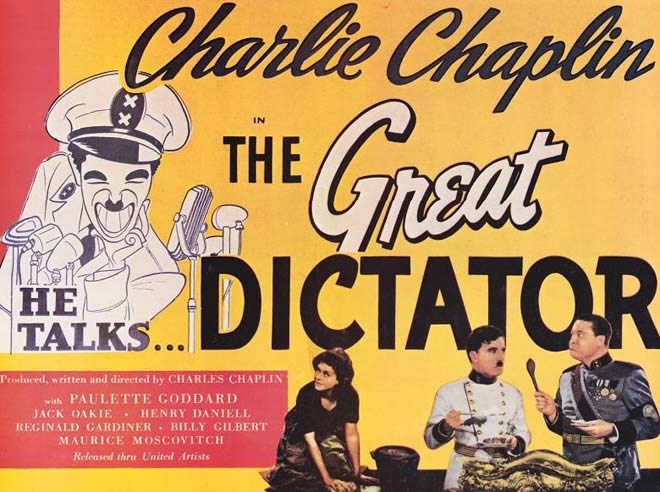

Rodada antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, «El gran dictador» fue, además de premonitoria, una feroz crítica del nazismo. Manuel de la Fuente nos introduce en esta obra imprescindible.

Una sección de MANUEL DE LA FUENTE.

«Había que reírse de Hitler». Con esta frase, una auténtica declaración de principios, Chaplin llegó a expresar muchos matices que concentran la génesis y desarrollo de «El gran dictador», una de las cimas de un cierto tipo de cine “político” y, ante todo, un film valiente, transgresor y moderno que, adelantándose irremediablemente a su tiempo, sigue sorprendiendo por la virulencia y lucidez con que desenmascara no solo los regímenes fascistas de Europa en los años 30-40 del siglo pasado, sino también cualquier forma de autoridad desmesurada que ejerce su superioridad sobre los sectores más débiles e indefensos.

Ambientada a finales de los años 30 en el imaginario país de Tomeinia (trasunto ficticio de Alemania), la película, construida mediante una estructura narrativa de secuencias paralelas, cuenta, por un lado, el sufrimiento del pueblo judío en un gueto cualquiera de la época, focalizado a través de un barbero –judío, naturalmente– que ha vivido ajeno a los cambios políticos de los últimos dos decenios debido a una amnesia producida por una herida de guerra en la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, asistimos a la actividad política (tan banal y estúpida como miserable y peligrosa) de Adenoid Hynkel (Astolfo Hynkel en la versión española), el dictador de Tomeinia cuyo ego le lleva a jugar con un globo terráqueo de plástico para imaginarse dueño del mundo (en una celebérrima secuencia con el “Lohengrin” de Wagner sonando de fondo).

Pero, ante todo, hay que reparar en un hecho poco recordado de «El gran dictador», y es la valentía a la que nos hemos referido antes. El año de estreno, 1940, nos dice muchas cosas a este respecto. Haciendo un repaso histórico grosso modo, cuando se estaba rodando la película (que empezó a escribirse en 1937), aún no había estallado la Segunda Guerra Mundial. Alemania y la URSS habían firmado un Tratado que garantizaba la no agresión, Inglaterra y Francia asistían impávidas a las veloces anexiones territoriales de Hitler, Estados Unidos ni siquiera sabía lo que sucedía en Europa, y Hitler era, en definitiva, un gran estadista que había liderado la recuperación moral y económica de una Alemania fracasada en su intento de democracia de Weimar. En este sentido, toda la obviedad crítica que puede contener hoy la película no era tal, ni mucho menos, en la época en que se rodó. El caso de Chaplin es único en denunciar de una manera tan contundente y clara el régimen de Hitler en esas fechas e incluso en preconizar las aspiraciones políticas reales del dictador (la citada escena del globo terráqueo). Si no tenemos en cuenta estas circunstancias, es difícil (e incluso, con todo, resulta extraño aún) comprender las dificultades para estrenar el film. El mismo Chaplin lo cuenta en su autobiografía: “Cuando estaba a mitad de rodaje de ‘The great dictator’ empecé a recibir alarmantes recados de la United Artists. Les habían advertido por mediación de la Hays Office que tendría roces con la censura. También la oficina de Londres estaba muy preocupada con respecto a una película antihitleriana y dudaba que pudiera ser proyectada en Inglaterra. Pero yo estaba decidido a continuar, pues había que reírse de Hitler. Si hubiera tenido conocimiento de los horrores de los campos de concentración alemanes no hubiera podido rodar ‘The great dictator’: no habría tomado a burla la demencia homicida de los nazis. Sin embargo, estaba decidido a ridiculizar su absurda mística en relación con una raza de sangre pura (…) De Nueva York llegaban más cartas llenas de preocupación rogándome que no hiciera la película y afirmando que no se exhibiría ni en Inglaterra ni en América. Pero yo estaba decidido a hacerla, aun cuando tuviera que alquilar por mi cuenta salas para proyectarla”.

La rapidez de los acontecimientos en la guerra, la pronta apertura de nuevos frentes y la consecuente toma de posiciones, confirmaron el acertado punto de vista de Chaplin al denunciar la megalomanía fascista. No obstante, esta osadía de Chaplin supondría el principio definitivo de sus problemas en EE.UU. que películas posteriores como «Monsieur Verdoux» o «Candilejas» convertirían en irreversibles.

Y, por otra parte, muchos sectores de la crítica han tardado décadas en reconocer el valor de la película. Argumentos tan increíbles como la idealización de los planos del interior del campo de concentración en que el barbero duerme en una cama para él solo y que puede enviar y recibir correspondencia con normalidad, son críticas que han llegado a formularse y que hoy nos parecen alucinantes, como si el funcionamiento de los campos de concentración (no digamos ya los de exterminio que no empezaron a operar de manera sistemática hasta 1941) fuese bien conocido a finales de los años 30.

«Como colofón, el discurso final, un canto a la hermandad y unión entre los pueblos del mundo y una llamada para el cese de las hostilidades sean del color que sean. El payaso mudo habla, y lo hace en un llamamiento universal de reconciliación para un uso constructivo del progreso»

Con todo, Chaplin lleva hasta extremos nunca antes explorados su entendimiento del humor, y más concretamente del “slapstick”, como rebeldía contra la autoridad. Si en los años 10-20, los porrazos y tartazos se los llevaban los policías de la Keystone o las damas de la alta sociedad, en esta ocasión, son las tropas de las SS las que reciben su ración de golpes. Si antes el vagabundo era objeto de desprecio porque era diferente, porque no tenía trabajo, ahora es el judío el diferente, al que la sociedad no le permite tener un establecimiento porque no es ario. En definitiva, si la sociedad occidental de los años 20 estaba controlada por unas fuerzas opresivas un tanto difusas, simbolizadas por arquetipos como el millonario orondo, la dama altiva y orgullosa, el policía agresivo o la casera malhumorada, las fuerzas opresivas fascistas de los años 30 no dejan de estar un tanto difuminadas porque es difícil determinar el último punto de la responsabilidad de la barbarie, pero sí se pone en evidencia la responsabilidad de todos los estamentos por su parte de culpa: si un SS recibe un sartenazo (como los pastelazos de las comedias mudas), esto supone el ajuste de cuentas y la responsabilidad indicada por el cineasta, de tal manera que nadie puede eludir su parte de culpa en la locura hitleriana, bien sea por acción o por omisión.

El payaso, el clown, muestra de una manera más evidente que nunca en «El gran dictador el valor» de su rol como denunciante de la situación, de las lacras del sistema idealizado por las clases dirigentes. El buen cómico no es el que más hace reír, sino el que mejor muestra con sus payasadas las contradicciones de la sociedad moderna y la pusilanimidad de las acciones de las fuerzas del orden. Chaplin nos enseña cuál es el auténtico valor del payaso, la transgresión que conlleva una reflexión crítica que muestra el subsuelo de nuestra realidad. Maestro de payasos contemporáneos, desde Jerry Lewis hasta Dario Fo, Chaplin apuesta por la valentía en sus obras, ya que si éstas incomodan (ya sea a las dictaduras o a los gobiernos democráticos que quieren evitar una confrontación armada) es porque la diana está bien situada y los dardos calibrados acertadamente.

No hay nada que sobre en la película de Chaplin. Secuencias antológicas que muestran su talento absoluto para el mimo y la ridiculización (el primer discurso de Hynkel ante las masas es insuperable por su valor caricaturesco y la efectividad de su denuncia de la parafernalia nazi), su parodia de los motivos mezquinos que encierran las negociaciones de la “alta política” (la reunión entre Hynkel y Napoloni), todo ello contrastado con la angustia de las secuencias del gueto que solo están subrayadas por un fino humor. La sal gruesa se la reserva para Hynkel. Y, como colofón, el discurso final, un canto a la hermandad y unión entre los pueblos del mundo y una llamada para el cese de las hostilidades sean del color que sean. El payaso mudo habla, y lo hace en un llamamiento universal de reconciliación para un uso constructivo del progreso.

Después de «El gran dictador», se abriría poco a poco un camino en que la risa también podía vehicular un discurso crítico hacia lo que supuso el nazismo: cintas como «Ser o no ser», de Lubitsch, «¿Dónde está el frente?», de Jerry Lewis o, más recientemente, «La vida es bella», de Benigni siguen el camino trazado por Chaplin, el de la burla más feroz combinada con una fina ironía sobre la condición humana.

–

Anterior entrega de El cine que hay que ver: “Psicosis” (Alfred Hitchcock, 1960)