«Se apretaba unos espectáculos de más de cuatro horas con casi ochenta palos que harían palidecer al mismísimo Springsteen»

La muerte del cantante mexicano Vicente Fernández (y su discreto eco en los medios musicales) lleva a Javier Márquez a escribir este obituario en memoria de uno de los reyes indiscutibles de la ranchera.

Texto: JAVIER MÁRQUEZ.

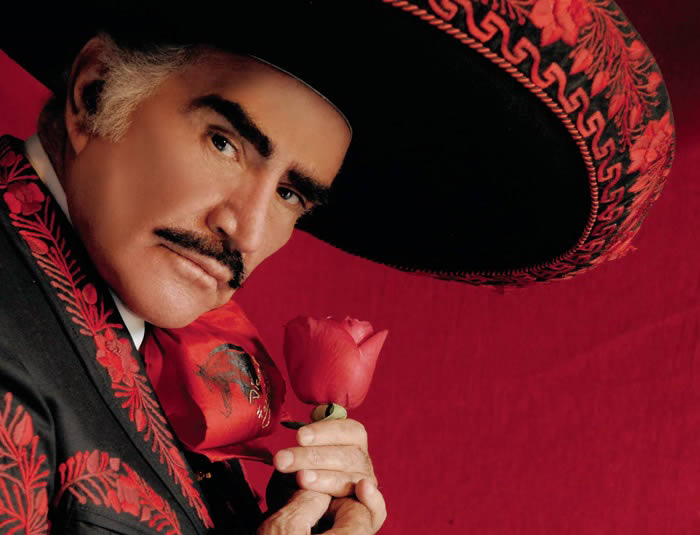

Nació en Guadalajara, México, un 17 de febrero de 1940, y se soltó la canana del revólver en la misma ciudad el pasado 12 de diciembre. Era conocido como «El Charro de Huentitán», o simplemente, Chente. Fue maestro y referente de la música ranchera, empresario, productor discográfico y cinematográfico, actor y cantante. Acumulaba una docena de nominaciones a los premios Grammy, de los que habían cuajado dos genéricos y ocho Latinos, y contaba con una lustrosa estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Llevaba más de 70 millones de discos vendidos, siendo una de las voces más reconocidas de Hispanoamérica. Con su muerte acaba la época de los grandes intérpretes de la música regional mexicana, un periodo que se inició con Tito en los años treinta, Pedro Infante en la década posterior, y siguió con Javier Solís, Antonio Aguilar y José Alfredo Jiménez.

Por todo ello es inquietante observar que el artista responsable de esa biografía, autor de medio centenar de álbumes, de otras tantas películas y de un buen puñado de éxitos que en sus conciertos coreaban representantes de varias generaciones allí reunidos, no ha sido digno de referencia en secciones ni medios musicales a este lado del charco, tan solo en algunos grises y anodinos obituarios o, sobre todo, en rincones rosa mucho más interesados por sus devaneos extramatrimoniales que por su incuestionable legado musical.

Vicente Fernández, que así se llamaba el finado, el artista, la leyenda; Chente, decía, más allá de pasiones y aficiones —le pegaba al tequila con religiosa profesionalidad—, fue un cantante con una prodigiosa voz de tenor que le permitía ofrecer interpretaciones de una hondura inalcanzable. Eso de «hace suyas las canciones» tiene su mejor ejemplo en el trabajo que Vicente Fernández llevó a cabo con composiciones de su maestro, Federico Méndez, o su gran amigo, José Alfredo Jiménez.

Chente era un animal de escenario, pura pasión desatada, visceral, torrencial; como Chavela. Por eso hay que escucharlo en directo. Los trabajos de estudio están bien, pero en los «enlatados» no cabe toda su ambición interpretativa, todo su corazón. Un mexicano en la México (2010, con una grabación de 1984) y Un azteca en el Azteca (2016) suponen, en este sentido, un combinado perfecto —ambos en formato cedé y deuvedé— para disfrutar del artista en su etapa de mayor esplendor, así como en sus días de dorada veteranía.

Disfrutar de Vicente Fernández bajando el micrófono hasta la cadera —junto al revólver que siempre portaba, como indica la etiqueta del traje de charro— para entonar los apasionados versos finales de “Acá entre nos”, solo es comparable a los espectáculos de similar maestría y dominio interpretativo que ofrecía Frank Sinatra (cuando atacaba “Ol’ man river”, por ejemplo). No es de extrañar que del artista se haya dicho —en ese gusto periodístico tan absurdo por las comparativas imposibles— que era el Sinatra o el Aznavour mexicano. Aunque en México siempre tuvieron claro que Chente solo era Chente, el más grande. Suficiente.

Vicente Fernández fue todo eso y mucho más. Discretamente. En su estilo. Fiel siempre a sus raíces. Capaz de vender millones de discos y de entradas. Capaz de remover almas con su vozarrón tenor. «Mientras ustedes no dejen de aplaudir yo no dejaré de cantar», proclamaba en sus conciertos, y se apretaba unos espectáculos de más de cuatro horas con casi ochenta palos que harían palidecer al mismísimo Springsteen. Sin embargo, a muchos, a la mayoría de los periodistas musicales de este país, al parecer, todo eso no le ha parecido suficiente. Claro, como «solo» cantaba rancheras y boleros… Esto recuerda a cuando la progresía musical patria desdeñaba a Carlos Cano por cantar copla. Luego todo fueron homenajes. Lo de siempre.