«Nos permite recomendar de manera directa un trabajo periodístico fundamental para el reconocimiento de los cánones que determinan el cine de género»

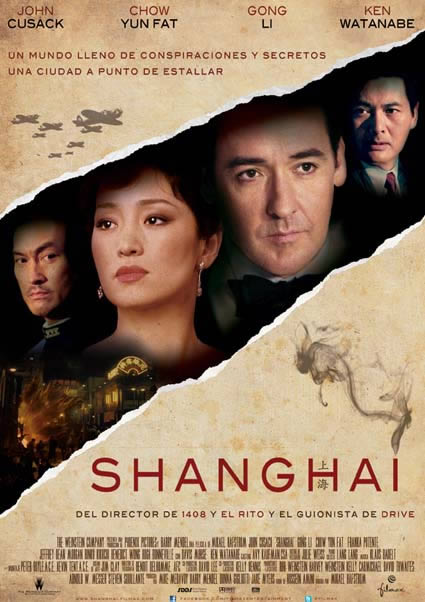

«Shanghai»

(Mikael Hafström, 2010)

Texto: CÉSAR USTARROZ.

Resulta especialmente convincente el trabajo de cirugía plástica realizado por los hermanos Weinstein en las más concurridas fuentes de inspiración documental ofrecidas por los buscadores dominantes del entorno digital. La antología que heredamos de los más versátiles y visionarios productores de las dos últimas décadas omite descalabros e ignora ominosas prácticas recogidas por el estimable y picante «Sexo, mentiras y Hollywood» del periodista norteamericano Peter Biskind. A decir verdad, solo al neófito le cogerá por sorpresa la opacidad moral con la que se despacha la industria cinematográfica cuando aborda el pequeño velero del cine independiente. La navegación pronto abandona el humilde cabotaje para localizar nuevos horizontes sufragados por titánicos presupuestos sin temor al hundimiento.

Esta es la seña de identidad del ambivalente astillero de los Weinstein, autoría (vuelta la «omelette» de Truffaut obtenemos la nueva “política de los autores”) que factura “arriesgadas” empresas a la vez que perfila productos abocados al fracaso desde su concepción inicial como el que avistamos en las taquillas españolas con «Shanghai».

«Shanghai» nos permite recomendar de manera directa un trabajo periodístico fundamental para el reconocimiento de los cánones que determinan el cine de género tal y como lo entienden Bob y Harvey. La revisión de lo clásico desde las convenciones que proporcionan los géneros se estancan en un fútil ejercicio de fruición estética modelado por el dirigismo de los productores norteamericanos. Un edificio fílmico que presenta una fachada neoclásica con mampuestos de cartón piedra, cuyos cimientos apenas penetran en la dimensión expresiva del «noir» que pretende estilizar Mikael Hafström en «Shanghai».

Dejando de lado la merecida simpatía y ecuménica identificación que tenemos hacia John Cusack (impulsada por su graduación en indispensables obras para el desarrollo de la etapa púber), debemos admitir la insalvable distancia que le separa de Bogart. No hablamos solamente de la barba de tres días y las sobaqueras humeantes, sino del carisma como elemento que distingue al macho alfa del resto de la manada. El cine negro exige ambigüedad moral, claroscuros en un personaje que se mueva como una rata en el inframundo que hiperboliza «Shanghai». En estos términos Bogart pone el listón y Cusack se pega de bruces con sus blanqueados piños.

La historia tampoco contribuye a elaborar una cinta atractiva cuando nos regala un archiconocido argumento que sin disimulo repasa la reciente «Deseo, peligro» («Se jie», Ang Lee, 2007). No perderemos el tiempo en descifrar cómo se asocian los previsibles ingredientes nuclearizados en un investigador omnisciente y una «femme fatale» en su lucha contra el crimen organizado, oficializado en esta ocasión por la sociedad entre alemanes y japoneses con ambiciones imperialistas. La previsibilidad de cada movimiento es una constante, lastrada por el ufano flashback inicial, a nuestro juicio accesorio.

Al igual que en «Casablanca», el marco exótico del lejano oriente reproduce un espacio limítrofe con el vicio y la degradación de la condición humana, donde la traición y la corrupción se exhiben con el delirio que promueve el conflicto bélico de trasfondo. Pero la «Shanghai» de los Weinstein pertenece al presente, a diferencia de la torre de Babel moderna que describía Sternberg en «El embrujo de Shanghai» («The Shanghai gesture», Josef von Sternberg, 1941). Esta Shanghai la encontramos en el cualquier parque temático de tres al cuarto. Las impresiones iniciales de Paul Soames (John Cusack) no cosechan réplica. El espacio pobremente queda retratado en contrapicados angulados que solo dan pinceladas de Welles. Ni se establece un patrón formal a nivel de ángulos ni se sostiene la intención de vulnerarlo a lo largo de la película cuando el clímax lo pide.

La fotografía persiste en indignar al mejor cine negro revolviendo en su tumba a Lee Garmes con una iluminación de decorador de tienda de barrio: excesiva, desconociendo la oscuridad y desdeñando los contrastes. Nos volvemos a quedar en un equipo de eléctricos cuya misión es colocar más focos que en un concierto de Kiss, donde la construcción de la atmósfera deja toda su responsabilidad en llenar de humo los espacios.

Solo el inocente final está a la altura de los supervisados desenlaces del más mediocre legado del cine negro.