«Se invoca a la técnica desde una actitud deferencial, ampliando el sentido narrativo y la carga simbólica que encierra una obra pictórica»

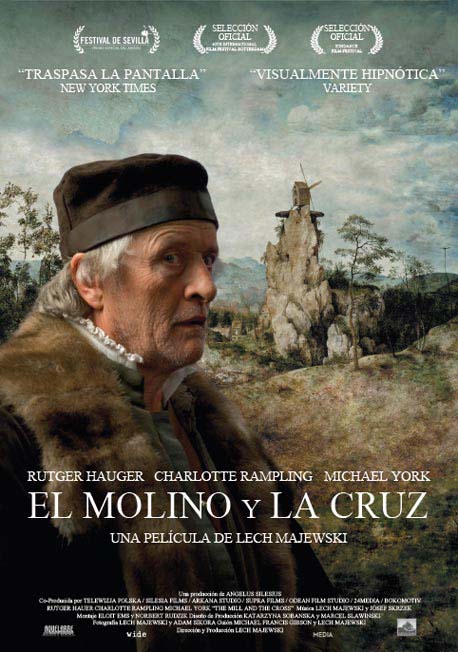

«El molino y la cruz»

(«Mlyn I Krzyz», Lech Majewski, 2011)

Texto: CÉSAR USTARROZ.

Lloraba Lampedusa desde la camisa de Don Fabrizio Corbera («El gatopardo», «Il gattopardo», Luchino Visconti, 1963) cuando admitía que “algo debía cambiar para seguir igual”. La idea de progreso parece progresar en la restauración de una pirámide que se fundamenta en la desigualdad de clases, firmemente sustentada en la injusticia social que preserva jerarquías. La organización elemental –que no estamental– del ser homínido que vive agrupado no tiene misterios, aunque quememos La Bastilla desde sus cimientos o resucitemos a Tito Puente para tocar una cacerolada en la calle Génova.

En la esfera de lo real ocurren estas cosas, no hay que darle más vueltas, ni tampoco dejar de follar. Sin embargo, con la representación de la realidad, en todas sus manifestaciones artísticas, se dispone ante nosotros un plano imaginario al que podremos saltar, y desde allí divisar el mundo apresando una perspectiva diferente, contemplando «the whole picture», como dicen aquellos. De vez en cuando, esta invitación a soñar nos la proporciona el cine, ofreciéndonos el arte de la hermenéutica, agrandando y enriqueciendo si cabe la sublime expresión pictórica de un maestro del prerrenacimiento europeo.

En «El molino y la cruz», Lech Majewski realiza un viaje hasta los confines del Camino del Calvario de Brueghel el Viejo, consiguiendo, “sin cambiar nada, que todo sea diferente” («Notas sobre el cinematógrafo», Robert Bresson).

Será la respetuosa adaptación cinematográfica del lienzo del pintor flamenco la que señale una multiplicidad de puntos de vista envidiada por el escorzo más cubista. «El molino y la cruz» despega con un prólogo que condensa la idea general que se desarrollará a lo largo de la película. Con un movimiento de cámara que navega delicadamente de izquierda a derecha se recorre el primer término de la pintura, deteniéndose para mostrar el trabajo de Brueghel acompañado de su mecenas. Los artífices de la obra se funden con la ficción porque no solo pertenecen al referente histórico, también lo padecen, y con esta experiencia nos lo trasmiten. La cámara volverá sobre sus pasos en un «travelling» de movimiento inverso que se inicia cuando estos dos personajes varían su posición a la parte central de la escena. Allí, un Brueghel demiurgo, escenógrafo de una pasión escenificada de manera episódica, deja su cuaderno de dibujo en el suelo para acomodar los dobleces de las vestimentas de algunos de los personajes. El siguiente plano nos traslada por corte al plano general en el que artista y patrocinador salen de cuadro: atónitos recuperamos la inmensidad del relato con todas sus secuencias. El ángulo escogido determina una posición que no cumple estrictamente con “la perspectiva caballera” que ofrece el retrato original, tal vez el director polaco persiga subrayar una visión correlativa con la idea de presenciar “la teatralidad” del momento introduciendo la figura del pintor simultaneando roles.

De la parte al todo, y del plano general a las microhistorias a las que accedemos superando el proscenio renacentista que propone la visión frontal, Majewski rompe este punto de partida citándonos con el proceso creativo de Brueghel, con la vida cotidiana del pueblo flamenco bajo la ocupación española, con el misticismo del paisaje, con el choque entre protestantes y católicos, con la rueda del molino que sigue girando a pesar de todo.

La exploración del espacio que posibilita «El molino y la cruz» trasgrede las limitaciones del modelo original. Abundan los «travellings» que avanzan en profundidad, prolongando la mirada hacia zonas marginales de la composición. En estos términos se prodigan también las composiciones que trabajan la profundidad de campo, atrayendo la atención del ojo hacia términos secundarios y planteando causalidad visual entre elementos compositivos (ventanas y puertas que introducen el paisaje en los espacios cerrados).

Por esas mismas ventanas y puertas resbala hacia los austeros interiores de los hogares la débil luz de una latitud que marca la actividad humana; una luz que divide espacios y esculpe rostros coronándose en protagonista intangible de las distintas escenas familiares y religiosas. Con la misma resolución ética se describen los exteriores, trabajando en una unidad de color condicionada por la luz del débil sol flamenco, armonía cromática en la que destaca la dominancia del rojo de los soldados españoles.

Y nos asimos a Bazin para descubrir la falla que separa los modos de representación clásicos de la fotografía y el cinematógrafo. Así comprendemos cómo se concede una vital importancia a la profundidad de campo, revolución que impone la óptica de estos instrumentos. Un solo plano conecta y a la vez separa dos formas de entender el mundo; concepción dualista que nos la ofrece la madre cuando, desde el vano de la puerta, pierde su mirada en la lejanía para encontrarse con el molino, desacralizada metáfora de Dios que para nosotros no es otro que John Ford.

En «El molino y la cruz» se invoca a la técnica desde una actitud deferencial, ampliando el sentido narrativo y la carga simbólica que encierra una obra pictórica, elevando el misterioso envite que propone el artista, seduciendo la mirada de un espectador que necesita de diferentes códigos para descifrarlo.

–

Anterior entrega de Cine: “Sin tregua”, de David Ayer.