«Scorsese pone de manifiesto que su gramática, lejos de ofrecer signos de agotamiento, se muestra más exultante y arrolladora que nunca»

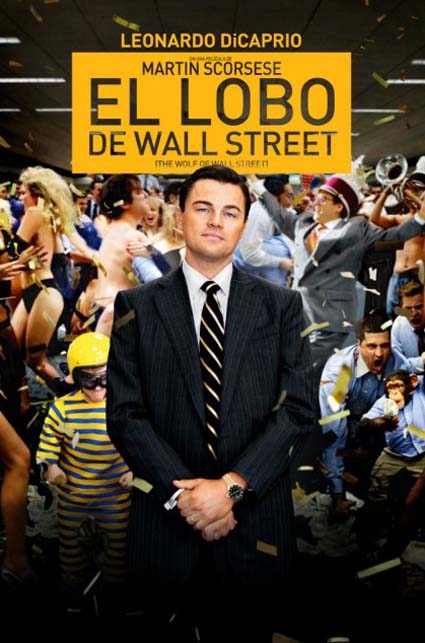

«El lobo de Wall Street»

(«The wolf of Wall Street», Martin Scorsese, 2013)

Texto: JORDI REVERT.

En los últimos tiempos, Martin Scorsese parece haber puesto todo su empeño en demostrar que, a sus 71 años, ha alcanzado un dominio del lenguaje cinematográfico que le permite saltar entre obras radicalmente distintas sin dejar de impregnarlas de su personalidad arrolladora como cineasta. Lejos queda ya aquella fácil acusación de eterno amparo en la épica del gánster cuando entre sus más recientes variaciones se ha permitido apelar al «noir» desquiciado con herencias de Val Lewton en «Shutter Island» (2010), la hagiografía rock del Beatle a la sombra en «George Harrison: Living in the material world» (2011), o incluso la elegía del cine de melancolía rota y por la vía de las tres dimensiones que era «La invención de Hugo» («Hugo», 2011).

Con «El lobo de Wall Street», adaptación de la novela autobiográfica de uno de los grandes tiburones que se lanzaron de cabeza a la orgía de excesos que precedió al colapso, Scorsese pone de manifiesto que su gramática, lejos de ofrecer signos de agotamiento, se muestra más exultante y arrolladora que nunca. Su última película se digiere como una estruendosa tormenta de imágenes libertinas, desbordadas de fuerza que describen el éxtasis en la bacanal que fue la barra libre del capitalismo. Esas imágenes componen un mundo amoral, aislado en las alturas y orquestado por la lógica de la autodestrucción que el personaje de Leonardo DiCaprio, –actor que ha entendido y asumido perfectamente la tradición de los protagonistas scorsesianos–, lleva a las fronteras de lo grotesco. Si Henry Hill y Sam «Ace» Rothstein suponían, en «Uno de los nuestros» («Goodfellas», 1990) y «Casino» (1995), representantes de un sistema condenado a consumirse en su propia depredación, el Jordan Belfort de DiCaprio sintetiza más el hambre, la avaricia sin límites que, acelerada de cocaína y ludes, lleva en volandas hasta el fin de fiesta.

Hasta ahora, eran la resaca («The company men» [John Wells, 2010]) y la espectacularización del momento cero («Margin call» [J.C. Chandor, 2011]) las que habían centrado el relato «mainstream» de la crisis. Al situarse en el ojo del huracán, Scorsese propone una operación quizá más estimulante: introducir al espectador en la vorágine de los dioses de la estafa y someterlo a su cultura del desenfreno. En ese recorrido anfetamínico, la película sigue la hoja de ruta del exceso para generar momentos de fascinante locura: un mal viaje en compañía de Jonah Hill o una apocalíptica travesía a contrarreloj para salvar el dinero en Suiza. Solo una escena deja a ese espectador escapar de esa dinámica furiosa para bajar a pie de calle: un gris y rutinario viaje en metro se alía con el plano final no para elevar a las víctimas o exculpar a los perpetradores de la catástrofe, sino para intuir la secreta seducción que el mitológico y salvaje hedonismo puede ejercer en cualquier ser humano con un pie en la resignación y otro en la desesperación.

–

Anterior crítica de cine: “Oslo, 31 de agosto”, de Joachim Trier.