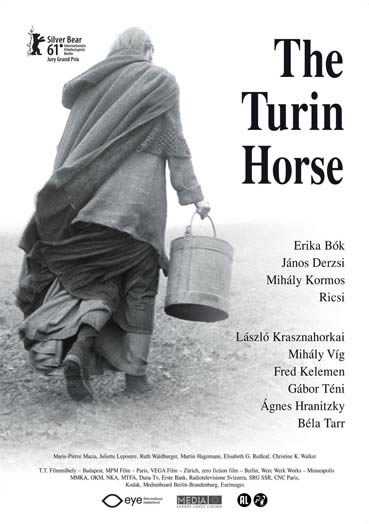

«Dejémonos hipnotizar por propuestas en vías de extinción, por una película que amplía nuestros horizontes morales»

«El caballo de Turín»

(«A Torinói ló», 2011, Béla Tarr & Ágnes Hranitzky)

Texto: CÉSAR USTARROZ.

Si despojamos al hombre de todo sentimiento, de su capacidad de empatía, del lenguaje como acto comunicativo esencial, le hacemos descender vertiginosamente de la cúspide de la pirámide trófica al averno proyectado por el monstruoso sueño de Nietzsche. Para Béla Tarr el fin de la historia no se puede vadear, así lo asume en «El caballo de Turín», testamento fílmico de una carrera marcada por un sello de autoría indómito, respetuoso con un cine que se implica con corrientes de pensamiento que no distinguen entre arte, filosofía y antropología, a través de una cinematografía expuesta a los vendavales de la industria, siempre exigente para con el espectador.

A lomos del caballo de Turín se deposita una carga alegórica que arrastra a sus personajes a un destino común. La fuerza de la naturaleza se repliega contra hombres que todavía se resisten a soltar las riendas ante el vaticinio de la muerte del corcel (símbolos usurpados en el fastuoso prólogo de la «Melancholia» de Trier). La lucha frente a los elementos nos hace insignificantes, más aún cuando perdemos nuestra alianza con el mundo que nos rodea, deshaciéndose los nudos que nos permitían someter por la fuerza y domesticar sin misericordia al reino animal. Nuestro dominio sin límites se reduce a la nada. La era del hombre toca a muerto en la pantalla global del séptimo arte, y en crisis sin fronteras el clamor de sus campanadas es estremecedor.

Estas minas antipersona se esconden en el discurso de Tarr, sembradas a lo largo de su filmografía codirigida con Ágnes Hranitzky («Armonías de Werckmeister», 2000 y «El hombre de Londres», 2007); sus advertencias se alejan de lo pretencioso, pero se elevan firmes en su voluntad de denuncia, que como céfiro omnipresente susurran la iniquidad del ser humano con el aullido de vigorosas imágenes, pujantes en su capacidad de transmitir significados sin la necesidad de la palabra, imponiendo la ley del silencio con la incomunicación: el fuera de campo (espacios desiertos) o las puertas cerradas, sólidas como muros que separan al padre de la hija, confinados y condenados a su vez en el finisterre del mundo, aislados de la sociedad, sin posibilidad de salida, transmutados en espectros que pierden su mirada en el vacío.

Si tenemos en cuenta principios exogenéticos de apego creacionista, asumamos que Dios (un tío altruista venido del más allá) necesitó de siete días para crear al hombre. Tarr prescinde del séptimo sello para ilustrar un existencial relato que lo sitúa en el Olimpo de los grandes, junto a Dreyer y Tarkovski, desplegando un particular sentido del ritmo y una política formalista en pactado equilibrio con sus posicionamientos éticos y filosóficos. En consonancia con un humanismo que elude lo utópico Tarr siempre tiende la mano –tímidamente– a la esperanza; así nos lo hace saber con la alegría y libertad que exhuman los gitanos, también con la última llama de la candela, sitiada por la oscuridad más absoluta y defendida por Ohlsdorfer (interpretado por el inquietante János Derzsi) hasta el último suspiro.

Consintamos el uso de la tecnología 3D a Werner Herzog, ideal para cartografiar los orígenes del hombre en las paredes de Chauvet. En «El caballo de Turín» la espectacularidad se apoya en el poder evocativo de la imagen (la truca con el ralentizado del caballo tirando del carro o la hija acarreando el agua desde el pozo, bregando a contraviento en una fotografía en blanco y negro sobrenatural). A Tarr le basta con la profundidad de campo, con sugerirnos la tercera dimensión mediante composiciones que nos traen al mejor Welles. El extraordinario director húngaro compone planos-secuencia de exquisita concepción armónica, planteando sublimes divergencias y convergencias entre personajes, suficientes argumentos para expresar ideas y sistemas de relaciones con los que narrar una historia cruda, hiperrealista pero a la vez mágica, perfumada de un misterio de connotaciones religiosas: lo cotidiano se convierte en liturgia (la hija desvistiendo y vistiendo al padre, cocinando y comiendo las patatas, cortando la leña…).

Bien, quizá la hipoteca no nos deje ver el bosque, pero hagamos un esfuerzo, no opongamos prejuicios a un cine que se nos presenta mayúsculo en el alcance de su mensaje, profundo en su carácter trascendental y reflexivo en la observación de las preocupaciones que nos acechan. Dejémonos hipnotizar por propuestas en vías de extinción, por una película que amplía nuestros horizontes morales.

–

Anterior entrega de cine: “War Horse (caballo de batalla)”, de Steven Spielberg.