«Renunciamos al disparo entre los ojos, a perderse de verdad en las canciones para ordeñar lo que tengan de incandescente veneno o visceral zumo. Ningún instante irrepetible. Cero momentos de congelar relojes o clavarte el puñal hasta la empuñadura»

Julio Valdeón, admirador entregado y sin reservas de Andrés Calamaro, acude a su concierto en Nueva York y el mundo cae a sus pies. La decepción es completa.

Una sección de JULIO VALDEÓN BLANCO.

Profeso devoto en la carrera de un artista, Andrés Calamaro, al que considero señor de un intenso dramatismo. Capaz de desmentir, uno a uno, los tópicos del rock and roll. Dueño de la melodía sin grasa, de un repertorio cuya grandeza será diagnosticada con reverencia y agradecimiento dentro de un siglo. No en vano ha superpuesto a su canon una disparidad de estilos, versos y discos capaces de descorcharle la sesera al más agriado de los comentaristas.

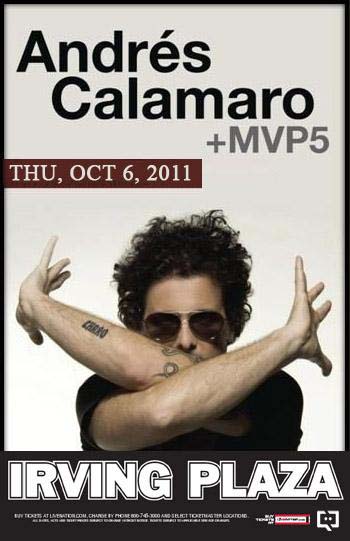

Pienso, por ejemplo, en las canciones que no toca en esta gira, convencido de que su público, en EEUU, busca lo radiable, lo obvio. Se equivoca: la audiencia de la neoyorquina sala Irving, donde colgó el cartel de «No hay billetes», estaba compuesta por expatriados argentinos y, en menor medida, mexicanos, colombianos y españoles. Anglos, descontados seguratas, camareros, etc., ni uno. Apuesto a que hubieran recitado hasta la última voluta el más oscuro corte de «El salmón». Para clarificar la abrumadora cantidad de canciones superlativas escritas por Andrés, del mayúsculo repertorio con el que puede jugar y al que renuncia para luego quejarse, sin demasiada justificación, de que el gentío solicita siempre idéntico alpiste (¿sí? ¿de verdad?), baste saber que, entre otras, no sonaron ‘Dulce condena’, ‘Señal que te he perdido’, ‘Salud (dinero y amor)’, ‘Engánchate conmigo’, ‘Aquí no podemos hacerlo’, ‘Todo lo demás’, ‘Donde manda marinero’, ‘Elvis está vivo’, ‘El día de la mujer mundial’, ‘No tan Buenos Aires’, ‘Victoria y Soledad’, ‘La parte de adelante’, ‘Socio de la soledad’, ‘Mi quebranto’, ‘Negrita’, ‘No son horas’, ‘Voy a dormir’, ‘Jugar con fuego’, ‘Clonazeplan y circo’, ‘Con Abuelo’, ‘Ok perdón’, ‘Lorena’, ‘Días distintos’, ‘Revolución turra’, ‘Un poco de diente por diente’, ‘Patas de rana’, ‘5 minutos bar (minibar)’, ‘Soy tuyo’, ‘De orgullo y de miedo’… Eso sí, las elegidas, de la luminosa aunque oxidada ‘Flaca’ (que no debiera de sonar siempre al final so riesgo de calcificarla) a la tremenda ‘Los chicos’, de la gloria fronteriza de ‘Media Verónica’ a una delicada ‘7 segundos’, de la cruda potencia de ‘Quien asó la manteca’ enlazada con ‘Alta suciedad’, a las inevitables ‘Estadio Azteca’, ‘Sin documentos’, la maravillosa angustia contenida en ‘Ansia en plaza Francia’, la dylanesca y torrencial ‘Paloma’ (cantada con cierta desgana), o la rutilante urgencia de ‘Te quiero’, las elegidas, digo, ofrecían a priori combustible de primer orden, droga de calidad, un espejo doble o triple donde reflejar las llamaradas del rock emputecido y contaminado, deliciosamente mestizo, del que nacen los mejores hallazgos de un argentino genial, y servidor trata de no gastar tan hiperbólico adjetivo condecorando a cualquiera.

Hubo, cierto, canciones reinventadas. Un arrancherado, magistral ‘Tercio de los sueños’. Una ‘Media Verónica’ con toques a las seis cuerdas que hubiera aplaudido Ry Cooder. ‘Estadio Azteca’ sorteó el bostezo merced a unos burbujeantes aliños a lo Calexico. ‘Tuyo siempre’, redescubierta su esencia tropical en 2005 junto a la Bersuit, fue más cumbia que nunca, agitando su rumboso esqueleto entre el fervor del respetable. Regaló, también, guiños, versiones o apuntes colgados al epílogo de los temas propios como secretas banderas al viento. Un ‘Walk on the wild side’ por aquí. Un guiño a Cheo Feliciano por allá. Una manoletina de Sumo. Un capotazo a Gardel. Nada que AC no haya demostrado antes. Su amor por el cancionero ajeno. Su inmensa cultura. Su convicción de que el suyo es un vagón, notable vagón, de un largo tren de mercancías repleto de delicias. Comienzo pero también resultado de algo enorme, de una tradición que los mejores honran porque conocen el percal y saben que las sombras añejas constituyen alimento sagrado para quien quiera o pueda aprovecharlas. Sólo que esta noche, ay, las covers fueron más tópicas que sentidas, más populistas que intensas, menos renovadoras que testimoniales. Pero, me van a permitir, o no, da igual, voy a desviarme un poco…

La última vez que vi a AC en directo fue en 1999. Corto pero inteeenso: abrió con una soberbia ‘Los aviones’. Descerrajó corazones con ‘Elvis está vivo’, ‘El novio del olvido’ y ‘Copa rota’. Aulló mezclando ‘Me arde’ con ‘Dead flowers’. Demostró el poderío de «Honestidad brutal» con esa maravilla llamada ‘El día de la mujer mundial’. Esa noche, en el frenesí de los bises, rompí mis gafas. Cualquiera que quiera rememorar aquellos apoteósicos directos puede acudir a Youtube y asombrarse ante la doliente recreación de ‘Los aviones’ que ofreció en el programa de Buenafuente, entonces en la televisión autonómica de Cataluña. O en el Básico grabado en Madrid, una suerte de paquete repleto de oro, tensión contenida y cuchillos rebozados con sangre. Después de semejante gira Andrés abandonó las tablas y servidor, en 2005, se trasladó a Nueva York.

Me perdí, por tanto, el regreso junto a la Bersuit Vergarabat, cuando tocaba demostrar que el duende seguía intacto. Alguien a quien quiero –mi chica, que entonces era solo amiga, que ya fue conmigo al Valladolid 99 y que ayer me acompañó al concierto en NY– me llamó desde las gradas del madrileño Palacio de los Deportes para que, océano mediante, escuchara el griterío extasiado de un público hambriento, los primeros acordes de ‘El cantante’, esa cita al «Martín Fierro» que, enlazada con Héctor Lavoe, resumía la actitud, pasado y futuro de alguien que abría puertas como un poeta fértil. No dándose a conocer, como cantaba en la espléndida ‘Señal que te he perdido’, sino tanteando la oscuridad para recuperar al profesional del pellizco que había tutelado nuestra adolescencia, nuestra irracional militancia en la música como improbable cóctel curativo, nuestras ulteriores catástrofes, cosidas a base de renuncias, cementerios y fiebre de r&r.

Escuchando «El regreso» constatabas que lo que te habían contado era cierto, que Andrés todavía deflagraba en el escenario. Si la furia kamikace de antaño se había enfriado te consolabas pensando que era inevitable. Mejor un genio, vivo, que un mito combustionando y muerto. Abundaban los motivos para disfrutar de aquella sabia celebración. La Bersuit arropaba su cancionero con entendimiento y cariño no exento de audacias. Calamaro cantaba como dios o el diablo, con un punto de tierna inquietud, fruto del largo autoexilio, que serían coraje y nervio en los soberbios «El cantante», previo al regreso, «Tinta roja», posterior. Las siguientes giras, ay, también me quedaron lejos. No lo vi, por ejemplo, en la de «Tinta roja», 2006, aunque los testimonios señalan la majestad de unos directos arriesgados, acompañado por los portentosos escuderos de Paco de Lucía. Por lo escuchado en piratas opino que cada día sin un lanzamiento discográfico que ofrezca testimonio de su compenetración con Niño Josele, Alain Pérez, etc., es una ocasión perdida. Ese mismo año su cohabitación con Ariel Rot en «Dos Rodríguez» fue de menos a más y, de nuevo, tirando de bootlegs, estoy en disposición de afirmar que nuestro hombre no mentía cuando en su blog hablaba de noches cálidas y calientes. Había un glorioso pasado que honrar. Era justo, incluso terapéutico, rendirle honores. El tour, además, sirvió para reencontrarse con Candy Caramelo y José «Niño» Bruno, sección rítmica en la inolvidable formación de finales de los noventa. Como guitarras, y a falta del añorado Guillermo Martín y el gran Gringui Herrera, reclutaría poco después a Julián Kanevsky y Diego García, mientras Tito Dávila, posteriormente Alfonso Pérez, sustituía a Ciro Fogliatta.

Es ese grupo el que lo acompaña en la antinatural unión (Puchades dixit) con el gracioso Fito Cabrales de «Dos son multitud.» Buena onda: frente a un público que en su mayoría acudía a escuchar la papilla AOR del ex Platero y Tú, Andrés, dueño de un cancionero profundo, abría los cerrojos de «El salmón» y regalaba joyas del calibre de la monumental ‘Días distintos’. En Buenos Aires, con las tornas cambiadas, con Fito de telonero y el maestro en su ecosistema natural, o sea, de incontestable estrella, bordó dos días consecutivos un repertorio que incluía ‘Horarios esclavos’ o ‘Lo que no existe más’. 2007 es, además, el año de «La lengua popular», cuya tímida producción no oculta una gozosa cosecha de canciones radiantes, como la aterida ‘Soy tuyo’ o la bella confesión de ‘Mi gin tonic’. 2008 traería recitales como el de Rosario, apabullante recreación de treinta y una (¡31!) gemas que ahora mismo escucho merced al anónimo camarada que esa noche decidió apiadarse de los ausentes grabadora en ristre. El propio Calamaro comentó que acaso fuera «el mejor recital de mi vida. Cuando los músicos pueden dormir, sueñan con un recital así».

Llegaron entonces las primeras señales rojas: durante los dos años siguientes, y especialmente a partir de 2010, algunos fieles «connoisseurs» de su obra me alertaron ante una cierta autocomplacencia, un regusto a cansancio, como si el manantial amenazara con secarse y la antigua pasión hubiera sido sustituida por la condescendencia del intérprete que se sabe ganador de antemano. A su discutible voluntad de ejercer como frontman o crooner, olvidando con imperdonable negligencia la guitarra o los teclados, añadan un disco, «On the rocks», menor; no diré mediocre, algo extraño tratándose de quien hablamos, pero sí sujeto por una invisible aunque evidente soga a un convencionalismo poco común. Como un año antes, 2009, había publicado la todopoderosa «Obras incompletas», millonaria en temazos tipo ‘Bachicha’, ‘Colegio de animales’, ‘Mal en mí’, ‘El gallego’, ‘Ranchada de los paraguayos’ o ‘Duermen los niños’, algunos recientes, consideré acertado posponer los brotes de amargura. Hasta verlo en vivo. Como el jueves. Cuando todo lo bueno, que lo hubo, fue insuficiente, y lo malo, o al menos vulgar, inundó hasta cegarlo el anhelado ventanal de las emociones.

Primero porque los guitarristas no están a la altura. Eso, o el jefe no les permite hacerlo mejor. Sus solos, con deje cuasi heavy, quedan lejos de las stonianas guitarras tañidas por Martín y Herrera, lo más cerca que Andrés estuvo nunca de contar con Richards y Woods pasándose el cuero. Tampoco, huelga decirlo, son los sublimes Infante y Rot. Estamos, en suma, ante unos eficientes escuderos, buenos profesionales, limpios de fallos, que no saben o no les permiten aportar el pertinente aguijón que semejante repertorio reclama. Pérez tampoco es Fogliatta. El crujido blues, electrizante, jugoso y juguetón de antaño, aparece con cuentagotas. Sometido a las servidumbres de un sonido ralo. Que se desloma en pos de una majestad perdida. Afeitado por cruel comparación ante las colosales magnitudes de los logros pasados.

Primero porque los guitarristas no están a la altura. Eso, o el jefe no les permite hacerlo mejor. Sus solos, con deje cuasi heavy, quedan lejos de las stonianas guitarras tañidas por Martín y Herrera, lo más cerca que Andrés estuvo nunca de contar con Richards y Woods pasándose el cuero. Tampoco, huelga decirlo, son los sublimes Infante y Rot. Estamos, en suma, ante unos eficientes escuderos, buenos profesionales, limpios de fallos, que no saben o no les permiten aportar el pertinente aguijón que semejante repertorio reclama. Pérez tampoco es Fogliatta. El crujido blues, electrizante, jugoso y juguetón de antaño, aparece con cuentagotas. Sometido a las servidumbres de un sonido ralo. Que se desloma en pos de una majestad perdida. Afeitado por cruel comparación ante las colosales magnitudes de los logros pasados.

Siendo justos, lo peor no es el grupo. De hecho, si Rosario 08 quema en mi reproductor y ayer estuve cerca de bostezar, si es el mismo equipo el que lo arropaba entonces y ahora, será que falla el arquitecto. No por falta de entusiasmo, que conserva, y si no lo hay o flaquea lo invocamos artificial y legítimamente con tequila, sino porque con tanto grito, con tanta arenga, tanto gustarse en el espejo, tanto cultivar el flatulento vientre de la bestia, tanta postura estudiada y superfluo gesto torero que desembocaron, al menos en Nueva York, en una, digámoslo piadosamente, renuncia o quema de papeles, da la sensación, terrible, que a ratos olvida lo fundamental. Ganamos cachondeo, monólogos dadaístas, momentos de arrastrarse por el suelo y otros en los que no encontramos el micrófono (no menciono la inexplicable bajada de pantalones, «calvo» incluido, porque desde mi posición no la vi, solo la intuí). A cambio renunciamos al disparo entre los ojos, a perderse de verdad en las canciones para ordeñar lo que tengan de incandescente veneno o visceral zumo. Ningún instante irrepetible. Cero momentos de congelar relojes o clavarte el puñal hasta la empuñadura. Como cuando cabreado, nostálgico, escrutas las coreografías del Jagger actual y te preguntas por qué no se olvida de buscar una juventud perdida, por qué, asumido que en realidad nos la soplan sus canas, no se detiene ante el micrófono y se concentra, afilado, para gritarle al mundo como si se tratara del último hombre en la tierra.

A lo peor es culpa mía. Con treinta y cinco tacos tampoco yo soy joven. No busco en los conciertos los «oe oe oe» de guardia, inherentes al rock, inevitables. Entre la catarata de lugares comunes aún solicito, ingenuo, que el artista me noquee. Que me haga recordar las razones para seguir amando la música y tragar con el resto de morralla que la emponzoña. Que se adelante al tiempo, o lo retrase e invoque fantasmas. De entre los compositores e intérpretes en lengua española nadie ha logrado semejante proeza con la regularidad de AC. Quizá por eso le pido más. Porque es un elegido. Razón suficiente para aguardar futuras resurrecciones, convencido de que entre la decadencia y la reinvención está muy a tiempo de comprar boleto en la segunda para mantener viva la llama. Hoguera que hoy por hoy, visto lo visto, da síntomas de crecer mustia, rehén de un antiguo esplendor que reverdecerá si rechaza la felación acrítica, controla las abluciones y se convence de que como frontman no es exactamente Sinatra o Elvis o Nick Cave, que lo suyo es cantar sin gorgoritos y a los mandos de la Torocaster o el teclado.

Debe recuperar, en definitiva, los peligrosos placeres que otorga frecuentar el siempre estimulante precipicio (artístico, se sobreentiende, que lo quiero sano y cantando dentro de treinta años). Haría mal en malvender mi fe: peores dylans sufrimos y miren las obras maestras que se ha marcado Bob desde el 97. Dado que en sus manos está y Calamaro tanto gusta de la Fiesta, remataré con taurina analogía: sería penoso que el indisputable José Tomás de la poesía eléctrica acabara por claudicar ante la demagogia, transformado en abotargado émulo del Cordobés.

–

Anterior entrega de New York Land: En el barrio, le daban duro a lo suyo.