«Lo mejor llega en cuanto descubrimos que el comportamiento privado de Sinatra, sus coqueteos con el crimen organizado, legendarias fiestas, etc., figuran junto al retrato, complementándolo, del tipo al que sus músicos veneraban, el cantante meticuloso, el profesional incapaz de aceptar una nota si no sonaba perfecta»

Julio Valdeón conecta la tele en Nueva York, se tropieza con los Stones y luego con Sinatra, del que está leyendo el libro «Frank, the voice», de James Kaplan, densa biografía sobre el cantante de los ojos azules.

Texto: JULIO VALDEÓN BLANCO.

La televisión, qué importa donde vivas, sigue el sistema de los carroñeros. Ni siquiera tuerce el morro ante un entremés de rudas vértebras, arrojadas desde las nubes por el quebrantahuesos de guardia a fin de chupar su tuétano. Claro que existen notables excepciones. En Estados Unidos habita la más prodigiosa, aquella que no trata al telespectador como a un hortera, justa acreedora de vibrantes piropos, madre de series tan brillantes y descarnadas como «The wire» o «Carnivale». HBO, claro. Fuera de su jurisdicción apenas queda lugar para el oxígeno, descontada «Mad men», que todavía no he visto y, dicen, es inmejorable; contando de paso con que los memorables documentales de naturaleza de la BBC debes adquirirlos en DVD (¡abstente de Discovery Channel si no quieres que las hipnóticas narraciones de David Attemborough sean sustituidas por las pijadas que defeca la voz en off de la sonrojante Oprah Winfrey!).

Como toda generalidad resulta injusta, a veces, más allá del oasis habitual, encuentras agua. Ocurrió hace apenas siete días, cuando un viernes por la noche sintonicé al azar la tele y di con el concierto de los Rolling Stones firmado por Scorsese. Amargo recuerdo: entonces, finales de 2005, servidor vivía a un paso del teatro Beacon, pero el precio de las entradas recomendaba abstinencia. Después lo vi en el cine. Constaté que tal vez no fue tanta la pérdida. Hace siglos que Richards y el resto perdieron sus zarpas. El flujo de música incandescente luce seco. El nicho donde un día hubo talento, peligro, fue ocupado por aburridos multimillonarios repitiendo un carcomido chiste. Pasan de envejecer dignamente. Peor: se la sopla dibujar las viñetas del ocaso físico en giras que signifiquen algo más que mera repetición de clichés, en discos aprovechables y, oh, adultos. ¿Existe algo más patético que asistir a la enésima interpretación de un ‘Satisfaction’ a cargo de unos Stones que ya a principios de los setenta debían de aburrirse con ella sobremanera? Sí: contemplar a Mick coqueteando con la insufrible Christina Aguilera, a la que los príncipes de lo cool salvan de la pira elogiando sus dones vocales… Al servicio de qué, me pregunto, ¿de baladones hiperglucosos y ritmos bailongos aptos para niños de cinco años? Vean, sufran ‘Burlesque’, ese engendro, y me dicen. Qué lejos, Mr. Jagger, los tiempos en los que tratabas de conquistar a las guapísimas coristas de Ike mientras rompías la pana con Tina y B.B. King de teloneros. Quien quiera disfrutar de un grupo mágico que compre el reciente «Ladies & gentleman, The Rolling Stones», finalmente restaurado, con los de entonces en la cima de sus poderes, recién cocinado el venenoso, soberbio «Exile», y luego de una apuesta imbatible («Beggar’s banquet», «Let it bleed», «Sticky fingers»). La percepción de que estos Stones tienen algo que ver con aquellos es sólo un fenómeno óptico, un truco de la fantasía, un lamentable espejismo. Lou Reed («New York», «Magic and loss») o Neil Young («Freedom», «Ragged glory», «Weld», «Harvest moon», etc.) volvieron de la cripta. Hemos asistido a la resurrección artística de Mavis Staples o Loretta Lynn. ¿Qué me dicen de los discazos que publicaron Johnny Cash y Solomon Burke? ¿Por qué entonces los Stones no nos alegran con un tardío brindis que sustituya a «Some girls» como su última gran obra? ¿Por qué no se encierran en un sótano a fornicar con guitarras, a dibujar un remanso de sangre y plata, a recordar quienes fueron en una postrera explosión sónica, en un sargazo de acústicas y dobros, en vez de ejercer como sobada y lucrativa autoparodia? Ellos sabrán, si saben, si acaso recuerdan de qué iba el asunto más allá de coleccionar Bentleys, pero me desvío…

Decía que la tele me brindó dos gozosos sobresaltos. De uno, con todas las dudas previas, ya hemos hablado. El otro, del que ofrecieron una actuación en el Madison Square Garden, correspondió a cargo de Frank Sinatra. Qué placer contemplar al viejo dandi, incluso en el final de sus días, comandando una orquesta imperial y todavía dando lecciones de cómo coño se canta con sentimiento, ritmo, carisma y finura. Pues bien, en los últimos tiempos hemos disfrutado de excelentes ediciones de sus apariciones en directo, caso de «Sinatra: Vegas», que incluye entre otras joyas un concierto con la orquesta de Count Basie en 1966; «Live at Meadowlands», veintiuna canciones registradas el 14 de marzo de 1986 en Nueva Jersey; o «Sinatra: New York», caja de 2009 con cuatro discos (actuaciones del 55, el 63, el 74, y el 90), más un DVD con su actuación del MSG de junio de 1980, que es la que el canal público Thirteen, filial de la PBS, ofreció la otra noche. Aunque pesaban los años, aunque el gran canalla ejercía ya de arrugada leyenda apta para todos los públicos, amigo de presidentes, carne de necrófagos homenajes, conservaba la felina elegancia. Dato reseñable, el que su repertorio fuera previo al rock and roll, o sea, a la idolatría de la juventud sobre cualquier circunstancia, pues le permitía disponer de unas canciones que suenan igual de creíbles cantadas con veinte o con sesenta años. Como ‘Satisfaction’, vamos.

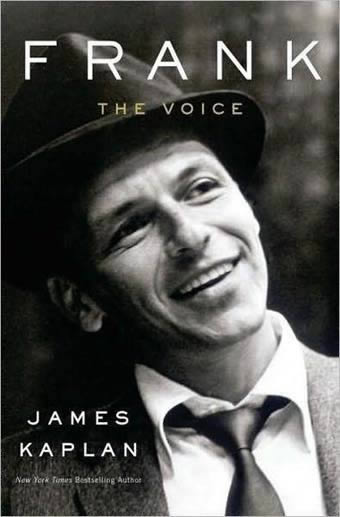

Acabado el recital, retomé la lectura de «Frank, the voice», tocho de James Kaplan recientemente editado. Como tantos biógrafos estadounidenses, ha sobrevivido ejerciendo de negro para otros («Dean & me», del gran Jerry Lewis). Su biografía sinatresca sirve como estupenda compañera de aquella fascinante «Sinatra! The voice is you», de Will Friedwald. Si la de Will supone un apabullante ejercicio de musicología, la de Kaplan no hace ascos al anecdotario, los episodios impactantes, el nervio novelesco. Entiéndase, novelesco en el mejor sentido, sin añadir diálogos imposibles o sucesos dudosos, lejos de presentar como hechos las líricas elucubraciones del autor. Para qué, si con lo materiales de los que dispone sobra para electrizar. Magnífico, por ejemplo, su viaje a las raíces, a esa casa sin calefacción del 415 de Monroe Street, Hoboken, donde Natalia Dolly Garaventa y Marty Sinatra trajeron al mundo a un Frank que por poco muere junto a la madre durante el parto. Sobrevivió gracias a que una de las matronas, entretenida junto al médico en resucitar a la agonizante Dolly, contempló el cuerpecillo azul del bebé y, dispuesta a darle una segunda oportunidad (lo habían dado por muerto) lo amortajó en hielo. La experiencia lo martirizó durante el resto de su vida y, de paso, le dejó una cicatriz en el lado izquierdo de la cara, cortesía del forceps que habían usado. Para ocultarla, se maquillaba a diario. En 1955 aquel al que los niños del barrio habían bautizado «Scarface» le comentó a su amiga Peggy Connelly, «No pensaban en mí. Sólo en mi madre. Sencillamente me tiraron lejos y se olvidaron». De creer a Kaplan, había genuino rencor, casi furia, en sus ojos azules cuando recordaba el episodio.

Dolly, la madre, fue objeto de adoración y odio durante su infancia. Igual mimaba al niño que lo arrojaba escaleras abajo de un bofetón. Compleja, brillante, inteligente y malhumorada, ayudante profesional de parturientas y ocasional abortista, ejercía una notable influencia política en un barrio donde la mafia era omnipresente. Cierto, las conexiones con Cosa Nostra del hombre que enamoró a América son múltiples y arrancan en la infancia. Meyer Lanksy, Bugsy Siegel, Johnny Torrio, los hermanos Fischetti, Frank Costello o Dutch Schultz eran presencias habituales en sus calles. El traficante de alcohol Waxey Gordon solía pasarse por el bar del matrimonio Sinatra, no en vano le compraban el alcohol de contrabando. Lucky Luciano había nacido en el mismo pueblo que el abuelo de Frank, Lercara Friddi. En realidad, Dolly tenía mucho de capo. «Resulta natural», dirá Kaplan, «que cuando conoció a los auténticos gánsters sintiera una punzada de familiaridad. Y poco asombro cabe ante el hecho de que los mafiosos reales, al darle la mano, sonrieran. No se trataba de que fuera famoso; los famosos eran intercambiables. Era el espíritu de Dolly que siempre llevó consigo: su propio padrino. Quería ser uno de ellos y –en espíritu y en parte– lo era».

Pero la narración no acaba aquí, al contrario, éste es el trampolín para disparar dinamita, combustible del bueno, las crónica descarnada de las andanzas juveniles, el cómo el muchacho que tiraba piedras al corazón de las farolas acabaría convertido en rey de corazones, las infidelidades matrimoniales y la meticulosa reconstrucción de las temporadas en el estudio, el aprendizaje junto a Tommy Dorsey, la etapa Columbia y la Capitol, la caída y el Ave Fenix que renace con «De aquí a la eternidad». En realidad, lo mejor llega en cuanto descubrimos que el comportamiento privado de Sinatra, sus coqueteos con el crimen organizado, legendarias fiestas, etc., figuran junto al retrato, complementándolo, del tipo al que sus músicos veneraban, el cantante meticuloso, el profesional incapaz de aceptar una nota si no sonaba perfecta, el hombre que tras ganar el Oscar por «De aquí a la eternidad», su regreso al Olimpo tras una temporada en el infierno, pasó de acudir a la fiesta que en su honor le habían preparado en su propia casa amigos como Gene Kelly, Sammy Cahn o Adolph Green, resolviendo en cambio salir a pasear sin rumbo por las calles de Beverly Hills, dorada estatuilla en mano. Unos policías, sospechando del trajeado fulano que de madrugada cargaba en solitario con un Oscar, le pidieron la documentación. El asunto no llegó a mayores y Sinatra siguió de noctámbulo garbeo mientras revivía su vida entera, los bajonazos y el triunfo, el sabor a barro del miedo, los amores contrariados y los que acabaron muertos de muerte natural, los proyectos pasados y el rutilante, esplendoroso futuro.

A medida que leo no dejo de preguntarte si algún día en España será posible que los escritores puedan trabajarse biografías tan documentadas, voluminosas y eruditas. Carajo, conozco la respuesta. No, nunca, ni en tus mejores sueños. Faltan recursos, lectores, adelantos que permitan montárselo sin necesidad de atracar bancos, cheques que inviten a sumergirse durante años en la vida del otro, a frecuentar sin pausa ni mundanas preocupaciones hemerotecas, archivos y bibliotecas, a entrevistar a cientos de allegados, amigos y enemigos, colaboradores, etc.

Hechizado por la narración, preñado de escritura refulgente e historia viva, floto en las monumentales canciones y su no menos genial hacedor.

Vuelo, con achampañada efervescencia, hacia la luna.

No la abandonaré mientras el libro dure.

–

Anterior entrega de New York Land: Canción de terciopelo para Edith Piaf